История F-86 началась осенью 1944 с проекта NA-134 фирмы North American, который предназначался для палубной авиации флота. Война подходила к концу, и моряки хотели получить в свое распоряжение несколько типов реактивных истребителей. Они должны были захватить превосходство в воздухе во время вторжения в Японию, запланированного на май 1946 года. Самолет NA-134 имел прямое низкорасположенное крыло и короткий бочкообразный фюзеляж. Турбореактивный двигатель TG-180 с тягой 1820 кг обеспечивал истребителю весом 6532 кг максимальную скорость полета 872 км/ч. Кроме этого, “134” имел скороподъемность на уровне моря — 23,8 м/с, а его практический потолок достигал 14500 м. С такими характеристиками машина становилась весьма грозным противником для японских самолетов. Даже один из лучших американских истребителей того времени P-51D Mustang уступал ей по всем характеристикам. Максимальная скорость “Мустанга” составляла 703 км/ч, потолок был чуть боль- ше12700 м, а скороподъемность этой поршневой машины едва доходила до 18 м/с. Весной 1945 года ВМС заказали 100 серийных реактивных самолетов NA-134 под обозначением FJ-1 Fury.

F-86F в полёте

Практически одновременно с началом проектирования NA-134, военно- воздушные силы выпустили требования к дневному истребителю, который мог использоваться как истребитель эскорта или пикирующий бомбардировщик. В требованиях указывалось, что он должен развивать скорость не менее 965 км/ч. Эта величина определялась из желания превзойти аналогичные показатели самолетов Р-80А и ХР-84, у которых скорость составляла 898 и 945 км/ч соответственно, и приблизиться к мировому рекорду того времени — 975,67 км/ч британского истребителя Meteor (см. «НиТ» №3 и №4 за 2006г.).

Фирма North American практически сразу предложила военным проект NA-140 с требуемыми техническими характеристиками. Реально, это был истребитель XFJ-1 с некоторыми изменениями. В пояснительной записке поданной 22 ноября 1944 года, указывалось, что специалистами было рассмотрено 1265 различных схем и на основе этого анализа инженерам удалось достичь требуемых результатов.

Находясь под впечатлением глубины проработки вопроса, 18 мая 1945 года, ВВС заказали фирме три экспериментальных образца NA-140. Самолетам присвоили обозначение ХР-86. В скором времени была завершена постройка макета, который утвердили 20 июня 1945 года.

Основные отличия NA-134 от NA- 140 заключались в форме фюзеляжа, получившего более вытянутую форму, и в профиле крыла. Несколько изменилась форма лобового воздухозаборника. Хвостовое оперение перешло в новую модель без внешних изменений. Однако проект отличало несколько особенностей, ранее не использовавшихся в американских истребителях: герметичная кабина и бустеры в каналах управления по тангажу и крену. Относительно вооружения можно сказать, что конструкторы уделили больше внимания точности стрельбы, нежели мощности бортового оружия. Шесть крупнокалиберных пулеметов М-3 с боезапасом 267 патронов на ствол, посчитали достаточным, а вот в кабину— установили универсальный прицел А-1B, работающий совместно с радиолокационным дальномером AN/APG-5. Под крыло можно было подвесить 8 неуправляемых ракет или гранатометов.

Детальная разработка проекта поставила перед инженерами множество вопросов. Главным из них стал вопрос о достижении заданной скорости. Несмотря на то, что за счет изменения профиля крыла и уменьшения его толщины по отношению к хорде, удалось немного отодвинуть критическое число М, максимальная скорость ХР-86 оценивалась аэродинамиками только в 923,6 км/ч на уровне моря и 936,4 км/ч на высоте 3048 м. Над проектом нависла угроза закрытия.

Два опытных самолета XF-86A и XB-45A в совместном полете

В это время американцы усиленно занимались сбором военно-технической информации на территории побежденной Германии. Специальные команды, состоящие из военных и представителей заинтересованных фирм, “прочесывали” немецкие заводы, научно-исследовательские организации и полигоны. Авиационными достижениями занималась научная консультативная группа армии США, возглавляемая известным аэродинамиком Теодором фон Карманом. Все найденные документы и техника вывозились в Америку. В этом американцам помогали сочувствующие немцы. Документации поступало так много, что ее просто не успевали переводить. Именно группа Кармана обнаружила документы по использованию стреловидных крыльев для борьбы с эффектом сжимаемости воздуха и для повышения скорости перспективных самолетов. Этими бумагами сразу воспользовались несколько авиационных фирм. Среди них оказались такие авторитеты как Boeing, Vought и, конечно же — North American.

Результаты этих “открытий” не заставили себя долго ждать и в августе 1945 года аэродинамик Раймонд Райс (Raymond Rice) предложил продуть модель ХР-86 с новым стреловидным крылом. Продувки, начавшиеся в сентябре, сразу показали уменьшение лобового сопротивления и прирост максимальной скорости полета. Проблему с устойчивостью самолета на малых скоростях решили за счет установки предкрылков. В октябре фирма доложила военным о преодолении всех трудностей и показала им новый самолет. Первого ноября 1945 года ВВС одобрили макет и его крыло стреловидностью 35° с относительным удлинением 6. Дополнительные исследования на устойчивость, проведенные в начале 1946 года, заставили уменьшить последний показатель до 4,97.

Переход к стреловидному крылу задержал постройку опытного образца ХР-86. Когда палубный XFI-1 уже поднялся в воздух, его “сухопутный брат” еще не вышел из стадии макетирования. Чертежи нового самолета отправили на завод в августе 1946 года.

Как раз в это время начались испытания истребителя Republic ХР-84, который демонстрировал отличные скоростные характеристики, хотя и имел традиционное прямое крыло. 7 сентября ХР-84 устанавливает рекорд скорости для США — 977,6 км/ч. Командование ВВС проявляло огромную заинтересованность в скорейшей постройке самолета ХР-86 для сравнения с конкурентом, ведь нужно было решать вопрос о количестве покупаемых самолетов, а тратить деньги на заведомо худший самолет никто не хотел. Тем более что конгресс и не собирался давать больших денег. Война давно закончилась, военные программы начали сокращать, а для поддержания авиационных фирм в тяжелое время, решили покупать у всех “по чуть- чуть”. Приоритетными программами считались только носители ядерного оружия.

20 декабря 1946 года на фирму North American пришло официальное письмо с заказом на 33 серийных самолета. Первый истребитель (з/н 45-59507) выкатили из сборочного цеха завода в Инглвуде (Inglewood) 8 августа 1947 года. На нем стоял турбореактивный двигатель J35-C-3 с тягой 1820 кг. Вооружение на него пока не ставили. После рулежных испытаний машину разобрали и перевезли на авиабазу Мюрок (Muroc). Там уже семь месяцев летал FJ-1. Теперь он выглядел скорее дедушкой, чем братом, но моряки со своими крошечными палубами авианосцев пока могли только мечтать о стреловидных крыльях. Первый палубный самолет со стреловидным крылом — F7U был уже начерчен, но построят его только через год.

Учебно-тренировочный TF-86

1 октября 1947 года летчик-испытатель Джордж Уэлч (George Welch) поднял ХР-86 в воздух. Полет проходил нормально, пока не пришло время захода на посадку. Передняя стойка шасси не вышла полностью. Сорок минут пилот пытался перегрузками поставить стойку в выпущенное положение, но безуспешно. Топливо заканчивалось, и Уэлч решил садить неисправную машину. От удара основных стоек шасси об ВПП носовая стойка встала на замок, и полет благополучно завершился. В этом полете, истребитель разогнался до 1046 км/ч. Прекрасный обзор из каплевидного фонаря кабины и низкий уровень шума оставлял благоприятное впечатление, но тяга двигателя J35 не позволяла достигнуть требуемой скороподъемности. Однако конструкторы не волновались по этому поводу, планируя использовать на серийных самолетах новые двигатели J47 с большей тягой.

16 октября 1947 года ВВС подписали контракт на производство 33 самолетов Р-86А и 190— Р-86В с увеличенными размерами пневматиков колес для базирования на неподготовленных аэродромах.

После устранения неисправности шасси летные испытания продолжили. Во время нескольких скоростных пикирований Уэлч сообщил, что столкнулся с необычными колебаниями стрелок указателя скорости и высоты. Специалисты предположили, что самолет превышал скорость звука, но полной уверенности в этом не было. Приборы не рассчитывались на такую скорость, а специальных замеров с земли не проводилось. После знаменитого сверхзвукового полета Чака Игера (Chuck Yeager) на экспериментальном самолете Х-1, слухи об этом засекреченном достижении, дошли до летчиков-испытателей North American и они уговорили людей из NACA проследить за полетом ХР-86 с помощью своего наземного оборудования. 19 октября 1947 года, через пять дней после полета Х-1, станция наземного слежения NACA сообщила, что Джордж Уэлч летит со скоростью М=1,02. Двадцать первого числа результат рекордного полета ХР-86 удалось повторить.

Только в мае 1948 года достижения ХР-86 были преданы гласности. В официальном сообщении говорилось о рекордном полете Джорджа Уэлча от 26 апреля 1948 года, когда он превысил скорость звука в пикировании. На самом деле в кабине ХР-86 находился британский пилот, неосторожно сообщивший по открытому радиоканалу о превышении скорости в М=1. Действительно, ХР-86 мог превышать скорость звука в пикировании, показывая на больших высотах вполне удовлетворительную управляемость с небольшой тенденцией на кабрирование. Однако на высоте ниже 7620 м самолет стремился войти во вращение относительно продольной оси и скорость приходилось снижать. На серийных самолетах, из соображений безопасности полета, ниже этой высоты скорость ограничивалась М=0,95.

Укладка патронных лент в ящики. На переднем плане тележка с бомбой М117

30 ноября 1948 года опытный образец нового истребителя представили командованию ВВС США. За пять месяцев до этого ВВС отказались от литеры “Р” в обозначении истребителей, перейдя к новой — “F”, таким образом, военные знакомились с машиной — ХF-86.

В скором времени в программу летных испытаний влились второй и третий опытные образцы (з/н 45-59598 и 45-59599). Они отличались наличием системы предупреждения о приближении срыву, полностью укомплектованными радионавигационными системами и гидравлическими приводами системы выпуска предкрылков. На обеих машинах отсутствовал подфюзеляжный аэродинамический тормоз, замененный на две пластины по бокам фюзеляжа.

Третий самолет имел полностью автоматические предкрылки, выпускаемые на скорости 217,2 км/ч и встроенное стрелковое вооружение. Шесть крупнокалиберных пулеметов М3 со скорострельностью 1100 выстрелов в минуту и с боезапасом по 300 патронов каждый, располагались в бортах носовой части фюзеляжа.

Для улучшения аэродинамики, пулеметные порты закрывались прямоугольными крышками, которые автоматически открывались после нажатия на гашетку. Прицеливание осуществлялось при помощи гироскопического прицела Мк.18, с ручным вводом поправок. Патронные ящики находились в нижней части фюзеляжа, а створка лючка доступа к ним использовалась летчиками в качестве подножки для ног, при посадке в кабину. Под крыльями могли подвешиваться два топливных бака на 938,7 л, пара бомб калибром 454 кг, или четыре неуправляемые ракеты HVАR.

Эти две опытные машины летали до весны 1953 года, а первый экземпляр разбился в сентябре 1952 года, имея 241 час налета.

История разработки истребителя F-86 «Сейбр»

В конце 1944 года по заказу ВМС США, под руководством Р.Райса, была начата разработка реактивного истребителя для нужд армии и флота под индексами NA-134 и NA-140, соответственно.

1 января 1945 года фирма получила заказ от флота на 3 прототипа NA-134 под обозначением XFJ-1, а 18 мая того же года — на строительство трех прототипов по «армейскому» проекту NA-140, под обозначением FJ-1 (XP-86), с договоренностью о предварительном заказе сразу сотни новых самолетов, в случае успеха.

Обе разновидности XP-86 — и морская и армейская, имели практически одинаковую конструкцию и проектировались под один двигатель: турбореактивный «Дженерал Электрик» J36. Отличия главным образом сводились к тому, что бывший NA-134 имел более толстый профиль крыла, а бывший NA-140 — удлиненный фюзеляж.

20 июня 1945 года прошла макетная комиссия по XP-86, с продувкой макета самолета в аэродинамической трубе. Результат был удручающим — самолету так и не удалось подобраться к заветной скорости в 960 км/ч, заявленной конструкторами.

Проект американского перспективного реактивного истребителя был под угрозой закрытия, но вовремя подоспела неожиданная помощь. Изучив вывезенные из Германии документы по перспективным боевым самолетам (в частности по Me-262), специалисты решили изменить конструкцию будущего «Сейбра».

Прототип NA-140 был срочно переделан под стреловидное крыло, и с 1 ноября 1945 года приступил к серии испытаний в аэродинамической трубе, призванных уточнить параметры нового крыла.

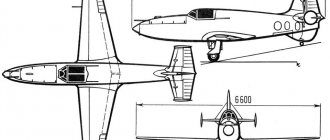

Чертеж истребителя F-86 «Сейбр»

Только спустя два года, 1 октября 1947 года самолет XP-86 впервые поднялся в небо (лётчик-испытатель Дж.Вилч), а 16 октября ВВС США заказали 33 самолёта P-86A и сделали предварительный запрос ещё на 190 P-86B.

Первые серийные «Сейбры» были собраны на заводе в Инглвуде в мае 1948 года, а в июне 1948 года самолёт получил новое обозначение — F-86. На вооружение истребитель был принят в 1949 г., и одновременно с этим, получил и собственное имя: F-86 «Sabre» («Сабля», «Сейбр»). Именно F-86 «Sabre» стал первым полноценным реактивным истребителем принятым на вооружение США.

Как и его основному противнику — советскому истребителю МиГ-15, «Сейбру» предстояло пройти длинный путь, многократно модернизируясь и совершенствуясь. Первый истребитель «западного мира» преодолевший звуковой барьер, F-86 имел за свою карьеру не мало титулов и достижений, включая несколько скоростных рекордов своего времени.

Самолет производился в США на в Инглвуде и Колумбусе. Также F-86 выпускался по лицензии в Австралии, Канаде, Японии и Италии, на долгое время став основным инструментов воздушной войны США и их союзников. Всего было произведено 9860 истребителей F-86 «Sabre».

F-86 «Сейбр» и МиГ-15

RF-86A

Корейская война показала необходимость иметь в распоряжении командования ВВС скоростной фоторазведчик. Использовавшиеся для этих целей RB-45C и RF-80A не могли действовать в районе “Аллеи МиГ-ов” без истребительного прикрытия. Первыми инициативу проявили несколько пилотов 67-го крылатактической разведки, дислоцировавшегося на авиабазе Кимпо. Они попросили разрешения на переоборудование нескольких истребителей F-86A в разведчики. Предложение летчиков получило поддержку командования. Проект назвали Honey bucket — Сладкий обман. Для переделки, командование ВВС выделило два F-86A (з/н 48-187 и 48-217), которых перегнали на авиабазу Тачикава в Японию.

Перед инженерами стояла сложная задача. В фюзеляже истребителя практически не было свободных объемов для размещения фотокамер. Пришлось снимать с левого борта самолета нижнюю пару пулеметов. Это дало возможность разместить фотокамеру К-25 с разведчика RB-26C. Фотокамеру установили горизонтально, но благодаря системе зеркал, можно было вести вертикальную съемку через открывающееся в полете окно.

F-86F на фоне бомбардировщика В-29

Первые импровизированные разведчики F-86A были переправлены на авиабазу Кимпо в октябре 1951 года. Самолеты совершили первые боевые вылеты в конце месяца. Для страховки, в воздухе их сопровождала четверка истребителей F-86A.

В конце 1951 года, переоборудовали в разведчики еще шесть F-86A. Эта программа получила название Ash-tray— Пепельница. Отсек фотооборудования увеличили, разместив в нем один фотоаппарат К-11 и два — К-24. Для улучшения условий работы фотооборудования, отсек снабдили системой кондиционирования и обогрева. Этот разведывательный вариант “Сейбра” уже получил официальное обозначение RF-86A. От истребителя он отличался наличием двух выпуклых обтекателей отсека фотооборудования. На некоторые RF-86A, сверху в носовом отсеке на месте РЛС, устанавливали еще одну дополнительную камеру К-14. На большинстве RF-86A вооружение полностью демонтировали. Пять самолетов RF-86А вошли в состав 15-й эскадрильи 67-го Авиационного крыла.

F-86 выполняют разворот

При выполнении боевых задач, новый разведчик был в состоянии уклониться от боя с МиГ-ами и выполнить разведку в наиболее опасных районах, в которых использование других самолетов было делом рискованным. Правда, качество полученных с RF-86А фотографий считалось невысоким (из-за непривычно больших скоростей полета и колебаний отражающих зеркал, снимки были размытые). Изменением установки зеркал и заменой фотокамер на более скоростные К-14, удалось добиться необходимого качества снимков. Всего, в разведчики переоборудовали 11 истребителей F-86А.

Служба и применение истребителя F-86 «Сейбр»

Счет боевых побед F-86 «Sabre» был открыт 17 декабря 1950 года, сбитым китайским МиГ-15 над территорией Кореи. А 22 декабря 1950 г. был открыт и счет поражений — на сей раз МиГ настиг «Сейбр». В поединках этой пары — МиГ-Сейбр, всегда был примерно равный счет (с поправкой на более высокое качество подготовки американских пилотов, перед китайскими и корейскими). Всего за несколько лет войны на корейском полуострове обе стороны довели счет побед и потерь до сотен самолетов.

Корейская война стала для F-86 «Sabre» главной. После её окончания, F-86 стали массово поставлять на экспорт и продавать в третьи страны — у США к этому времени на вооружение принимались куда более совершенные машины (с 1958 г. «Сейбры» начали постепенно выводить из состава ВВС). Тем не менее, в Национальной гвардии США они служили до сентября 1970 года, в руках союзников США приняли участие ещё в целой плеяде военных конфликтов в разных точках планеты (включая китайско-тайский военный конфликт 1958 г., войну Гондураса с Сальвадором 1969 г., индо-пакистанскую войну 1971 г. ).

Дольше всего F-86 «Sabre» оставались на вооружении ВВС Боливии — последний самолет там был списан в 1993 году.

В разные годы, в различных модификациях, «Сейбры» поставлялись на экспорт в: Австралию, Аргентину, Банладеш, Бельгию, Боливию, Великобританию, Венесуэлу, Голландию, Гондурас, Грецию, Данию, Индонезию, Ирак, Испанию, Италию, Канаду, Малайю, Норвегию, Пакистан, Перу, Португалию, Саудовскую Аравию, Таиланд, Тайвань, Тунис, Турцию, Филиппины, Францию, ФРГ, Эфиопию, ЮАР, Югославию, Южную Корею, Японию.

F-86Е

Следующим серийным вариантом истребителя “Сейбр” стала модификация F-86Е. Работы над этим вариантом самолета начались 15 ноября 1949 года. Истребитель получил фирменное обозначение NА-170. Контракт на постройку 111-ти новых машин, под обозначением Р-86Е, был выполнен 17 января 1950 года.

F-86Е отличался цельноповоротным стабилизатором, в отличие от переставного стабилизатора на F-86А. Новый стабилизатор позволил улучшить управляемость самолета по тангажу на околозвуковых скоростях полета. На F-86А перекладка стабилизатора осуществлялась электроприводом. На F-86Е установили гидравлическую систему поворота стабилизатора, а силовой цилиндр механизма закрыли характерным продолговатым выпуклым обтекателем.

Оборудование самолета тоже претерпело изменения. Комбинация прицела А-1СМ с РЛС АN/АРG-З0, которая появилась на 24-х машинах F-86А-5, стала теперь стандартом для F-86Е. Кроме этого, увеличили тягу установленного на самолете двигателя J47-GE-13 до 2474,3 кг.

Первый F-86E (з/н 50-0579), поднялся в воздух 23 сентября 1950 года. Полеты показали, что установка на самолет цельноповоротного стабилизатора позволила устойчиво выполнять вывод самолета из пикирования на больших скоростях, что в последствии спасло жизни многим пилотам. Первый из 60-ти F-86E-1 выкатили из сборочного цеха в феврале 1951 года. Весной 1951 года новые самолеты получило 33-е истребительное крыло, дислоцированное на авиабазе Отис (Otis) штат Массачусетс.

В июле того же года, партия F-86E была доставлена в Корею и передана на укомплектование подразделений 4-го истребительного крыла, понесшего значительные потери в ходе схваток с МиГами. Замене подлежали и F-86A первых серий, получившие повреждения в воздушных боях. Правда замена F-86A проходила медленно, и последний из них сняли с фронта только в июле 1952 года. Из Кореи F-86A, после ремонта, отправлялись на укомплектование частей Национальной Гвардии.

Всего выпустили 369 F-86E.

Характеристики F-86 «Сейбр»

Характеристики приведены для модели F-86F-30 «Сейбр»

F-86F

Основным серийным вариантом “Сейбра” считается модификация F- 86F. Главным отличием самолета от предыдущих вариантов стала установка на него нового двигателя J47-GE-27 мощностью 2683,1 кг.

К проектированию нового самолета на фирме North American приступили 31 июля 1950 года. По системе обозначений фирмы машина проходила как NA-172. Серийное производство самолета планировалось начать с октября 1950 года, но сроки выдержаны не были из-за задержек с поставками двигателей J47-GE-27. По этой причине на первые 132 самолета проекта NA-172 пришлось установить менее мощные двигатели GE-13. Эти машины получили обозначение F-86E-10, их выпуск продолжался с сентября 1951 по апрель 1952 года. От исходного варианта F-86E-10 отличался плоским бронированным лобовым стеклом, которое сменило выпуклое бронестекло стоявшее на F-86A и F-86E.

Весной 1952 года возобновились поставки двигателей J47-GE-27, и 19 марта первый из 78-ти F-86F-1 (з/н51-2850) выкатили из сборочного цеха. К июлю 1952 года, F-86F-1 уже находились на вооружении 84-й эскадрильи и начали поступать в 51-е истребительное крыло, находившееся в Корее. 4-е крыло получило первые F-86F-1 в сентябре месяце.

F-86 прибыли в Японию на борту авианосца

Имея такую же массу, как и F-86Е-10 но, обладая более мощным двигателем, новая модификация самолета значительно отличалась своими лучшими характеристиками. Максимальная скорость F-86F возросла до 1107,0 км/ч на уровне моря, и до 965,4 км/ч на высоте 10668 м. Практический потолок составил 15849,6 м. Лучшая экономичность двигателя J7-GЕ-27 позволила увеличить радиус действия истребителя до 692 км. С вступлением в бой новой модификации “Сейбра”, преимущество МиГ-15 в практическом потолке полета было ликвидировано.

В июне 1952 года выпустили новую серию — F-86F-5. Модель отличалась установкой под крылом пилонов большей грузоподъемности. Это позволило использовать подвесные топливные баки емкостью до 757 л, что увеличило радиус на 53 км. Всего выпустили 16 истребителей F-86F-5.

Следующей серией стала F-86F-10. Ее единственным отличием была установка нового автоматического прицела А-4. Ранее использовавшийся прицел А-1СМ отличался низкой надежностью и сложностью в обслуживании.

Конструкция истребителя F-86 «Сейбр»

Американский реактивный истребитель F-86 «Сейбр» построен по аэродинамической схеме свободнонесущего низкоплана со стреловидым крылом (35° по передней кромке). Конструкция фюзеляжа цельнометаллическая.

Кабина пилота герметичная, с наддувом от компрессора двигателя. В кабине установлено катапультируемое кресло North American Т-14Е. Защита пилота состоит из бронированного лобового стекла, бронеспинки с бронезаголовником из гетерогенной стали. С передних направлений пилот защищён двумя бронедеталями из дюралюминия.

Самолет имел убирающееся, трёхопорное шасси, с носовой стойкой. В состав бортового оборудования входили радиолокационный прицел, радиокомпас, система опознавания «свой-чужой».

Состав вооружения был различным в зависимости от модификации. Самолёт вооружался 12,7-мм пулемётами, 20-мм пушками, неуправляемыми ракетами, бомбами (включая тактические ядрные). Для увеличения дальности полёта могли подвешиваться до 4 подвесных топливных бака.

Истребитель F-86 «Сейбр»

Модификации истребителя F-86 «Сейбр»

- XP-86 (NA-140, XF-86) — прототип без вооружения, с двигателем Шевроле J35-C-3 тягой 1816 кгс. Первый полёт 1 октября 1947 года. 26 апреля 1948 года в пологом пикировании впервые преодолён звуковой барьер. Изготовлено 3 самолета.

- XFJ-2 (NA-179) — прототип палубного истребителя без вооружения. Отличался посадочным гаком, креплениями к катапульте, удлинённой носовой стойкой шасси. Вооружение отсутствовало. В 1951 году изготовлено 2 самолета.

- XFJ-2B (NA-181) — прототип с 4х 20-мм пушками Кольт Mk.12. В 1951 году изготовлен 1 самолёт.

- YF-86D (NA-164, YF-95A) — прототип F-86D. Отличался фонарём по типу F-86A и отсутствием вооружения. В 1949 году изготовлено 2 самолёта. Первый полёт 27 декабря 1949 года.

- YF-86K (NA-205) — прототип F-86K. Весной 1953 года изготовлено 2 самолёта. Первый полёт 15 июля 1954 года.

- P-86A (NA-151, F-86A) — серийный истребитель. Вооружение состояло из 6х 12,7-мм пулемётов. Первый полёт 20 мая 1948 года. F-86A-1-NA — первая серия. Отличался двигателем Дженерал Электрик J47-GE-1 (GE-3, GE-7) тягой 2360 кгс, выпуклым лобовым стеклом фонаря кабины, автоматически закрывающимися портами пулемётов. В 1948-1949 годах изготовлено 33 самолёта. Все использовались для различных испытаний и строевые части не попали.

- F-86A-5-NA — с двигателем J47-GE-7. Отличался новым фонарём, системой обогрева пулемётного отсека, возможностью подвески бомб на подкрыльевых пилонах. Выпускался в феврале-сентябре 1949 года.

- F-86A-5-NA (NA-161) — с двигателем J47-GE-13 тягой 2360 кгс. Выпускался с октября 1949 по декабрь 1950 года.

- F-86A-6-NA — с радиолокационным прицелом A-1CM. Изготовлено 24 самолёта.

- F-86A-7-NA — с прицелом A-1CM, установленным в войсках. Переоборудовались ранее выпущенные F-86A-5.

F-86 «Сейбр»

- F-86C (XF-93) — дальний истребитель сопровождения (опытный).

- F-86D (NA-165, F-95) — всепогодный перехватчик с двигателем J47-GE-17 с форсажной камерой (тяга 2270/3020 кгс), бортовой РЛС AN/APG-36, системой управления огня Хьюз E-4, цельноповоротным стабилизатором, увеличенным килём, откидывающимся назад фонарём кабины. Вооружение состояло из 24х 70-мм ракет «Майти Маус». Выпускался с весны 1951 по сентябрь 1955 года. Поставлялся на экспорт в Грецию, Данию, Тайвань, Турцию, Филиппины, Югославию, Южную Корею, Японию. F-86D-1-NA — первый серийный вариант. Отличался системой управления огня Хьюз E-3. В марте 1951 — октябре 1952 года изготовлено 153 самолёта.

- F-86D-5-NA — с системой управления огня E-4. Летом 1952 года изготовлено 26 самолётов.

- F-86D-10-NA — с бустерным управлением без триммеров. Изготовлено 36 самолётов.

- F-86D-15-NA — с одноточечной системой заправки топливом. Изготовлено 54 самолёта.

- F-86D-20-NA (NA-177) — с фильтрами с подогревом в топливной системе. Изготовлено 188 самолётов.

- F-86D-25-NA — с подвесными топливными баками. Изготовлено 88 самолётов.

- F-86D-30-NA — с ручным приводом руля направления и триммером. Изготовлено 200 самолётов.

- F-86D-35-NA (NA-173) — с радиодальномером. Часть самолётов оснащалась форсажной камерой с керамическим покрытием. Изготовлено 350 самолётов.

- F-86D-40-NA (NA-190) — с двигателем J47-GE-17B тягой 2463/2950 кгс. Изготовлено 300 самолётов.

- F-86D-45-NA — с тормозным парашютом. Самолёты поздних выпусков оснащались двигателем J47-GE-33 тягой 2500/3473 кгс. В апреле-июле 1954 года изготовлено 309 самолётов.

- F-86D-50-NA — доработанный. Изготовлен 301 самолёт.

- F-86D-55-NA, F-86D-60-NA (NA-201) — последний серийный вариант. Изготовлено 624 самолёта.

- F-86E-1-NA — первый серийный вариант. Выпускался с февраля 1951 года. Изготовлено 60 самолётов.

- F-86F-1-NA — первый серийный вариант. В марте-июне 1952 года изготовлено 78 самолётов.

- F-86H-1-NH — первый серийный вариант. Вооружение состояло из 4 12,7-мм пулемётов. В сентябре 1953 — мае 1954 года на заводе в Колумбусе изготовлено 112 самолётов.

F-86G «Сейбр» — сильно отличается от предыдущих моделей внешним видом

- QF-86H — радиоуправляемая мишень. Переобрудовались отслужившие свой срок F-86H.

- RF-86A — фоторазведчик на базе F-86A. В октябре 1951 года переоборудованы 5 F-86A-5.

- RF-86F «Хеймейкер» — фоторазведчик на базе F-86F. Оснащался 2 фотокамерами K-22 и 1 K-17. Нижняя пара пулемётов отсутствовала. В 1953 году переоборудовано несколько F-86F-30. 7 самолётов переданы Тайваню. Ещё 18 самолётов переобрудовано в Японии в 1961-1962 годах.

- TF-86F (NA-204) — учебный. Отличался удлинённым фюзеляжем и двухместной кабиной с двойным управлением. Вооружение отсутствовало. Изготовлено 2 самолёта. Первый полёт 14 декабря 1953 года.

- FJ-2 «Фьюри» (NA-181) — палубный истребитель. Отличался двигателем J47-GE-2 тягой 2724 кгс, складными законцовками крыла, посадочным гаком, креплениями к катапульте, удлинённой носовой стойкой шасси, оборудованием кабины. С ноября 1952 по сентябрь 1954 года на заводе в Колумбусе изготовлено 200 самолётов.

- CA-26 — прототип австралийского истребителя. Отличался двигателем Роллс-Ройс «Эвон» R.A.7 тягой 3405 кгс, конструкцией фюзеляжа. Вооружение состояло из 2 30-мм пушек «Аден». Первый полёт 3 августа 1953 года.

- CA-27 «Сейбр» Mk.30 — первый серийный австралийской сборки. Отличался двигателем «Эвон» Mk.20, оборудованием кабины, системой запуска двигателя, увеличенным запасом топлива. В 1954 году изготовлено 22 самолёта.

- CA-27 «Сейбр» Mk.31 — с крылом по типу F-86F-30. Изготовлено 32 самолёта.

- CA-27 «Сейбр» Mk.32 — с двигателем «Эвон» Mk.26, дополнительными подкрыльевыми пилонами и топливными баками в передней кромке крыла. Мог нести ракеты «Сайдуиндер». Изготовлено 69 самолётов. Поставлялся в Малайю и Индонезию.

- CL-13 Mk.1 — канадский вариант F-86A. Изготовлен на заводе фирмы Канадэйр в Картевилле в одном экземпляре. Первый полёт 9 августа 1950 года.

- CL-13 Mk.2 (F-86E-6-CAN, «Сейбр» Mk.F.2) — канадский вариант F-86E. 60 самолётов поставлено в США, 3 — в Великобританию.

- CL-13 Mk.3 — опытный с двигателем «Оренда» Mk.3 тягой 2724 кгс. Отличался конструкцией фюзеляжа.

- CL-13 Mk.4 («Сейбр» Mk.F.4) — с новой системой наддува кабины. Оснащался двигателем J47-GE-13. Изготовлено 438 самолётов. Большинство из них поставлены в Великобританию.

- CL-13A Mk.5 — серийный с двигателем «Оренда» Mk.10 тягой 2885 кгс. Отличался крылом по типу F-86F-30. Изготовлено 370 самолётов. Поставлялся в ФРГ.

- CL-13B Mk.6 — с двигателем «Оренда» Mk.14 тягой 3303 кгс. В 1954-1958 годах изготовлено 655 самолётов. Поставлялся в Колумбию, Пакистан, ФРГ, ЮАР.

- CL-13C — с форсажной камерой (проект).

- CL-13D — с ракетным двигателем «Амстронг-Сидлей» (проект).

- CL-13E — опытный с фюзеляжем, доработанным по правилу площадей. Переоборудован 1 Mk.5.

- CL-13G — учебный (проект). Отличался двухместной кабиной.

- CL-13H — всепогодный перехватчик (проект). Отличался бортовой РЛС.

- CL-13J — с форсажной камерой «Бристоль» (проект).

• Справочник авиации • Самолеты того же периода • Американские истребители •

Источник: компиляция на основе сведений находящихся в открытом доступе сети интернет, в том числе по книге Истребители США. — Ч. 3. — М.: ЦАГИ, 2001.

Испытано в СССР. Истребитель North American F-86 Sabre и хроника рождения ОКБ-1

Главная » Реальная история » Спорная история ближайшего прошлого » Испытано в СССР. Истребитель North American F-86 Sabre и хроника рождения ОКБ-1

Спорная история ближайшего прошлого

byakin 25.06.2013 1495

2

в Избранноев Избранномиз Избранного 0

История советской авиации содержит немало интересных страниц, одна из которых — попытка копирования американского истребителя F-86 «Сейбр», предпринятая в СССР в период 1952-53 г.г. Восстановить действительный ход событий на основании архивных материалов и личных воспоминаний автору помогли ветераны «ОКБ Сухого»: Е.Г. Адлер, P.M. Дриго, А.Ю. Онго, Н.С. Пономарев, а также Л.Е. Крылов. Выражаю им всем искреннюю благодарность.

Для обеспечения ПВО Северной Кореи в ноябре 1950 г. в составе ВВС СССР был сформирован 64-й ИАК, самолеты которого с конца того же года принимали непосредственное участие в отражении налетов американской авиации на объекты КНДР. С нашей стороны в боях участвовали МиГ-15 и МиГ-15бис. Их основным противником являлся новейший истребитель ВВС США F-86 «Сейбр» модификации А, Е и F.

Возникал неизбежный вопрос о сравнении характеристик этих машин (интересно, что споры о достоинствах и недостатках МиГ-15 и F-86 не утихли до сих пор). Лучшим способом выяснения истины могли бы стать летные испытания реального самолета. Попытки захвата МиГ-15 со стороны американцев успехом не увенчались — нашим летчикам было строго приказано не залетать южнее условной линии разграничения, проходившей вдоль 38-й параллели. Американцы решили эту задачу уже после окончания боевых действий в Корее. 20 сентября 1953 г. лейтенант северокорейских ВВС Ким Сум Но перелетел на самолете МиГ-15бис (заводской № 2015337) на территорию Республики Корея и сдался в плен. Машина была переправлена в США на авиабазу Райт-Петерсон. В течение 1954 г. пилот ВВС США Том Коллинс выполнил на этом самолете программу сравнительных летных испытаний, что позволило выявить действительный уровень характеристик основного истребителя ВВС СССР. Американские специалисты дали ему очень высокую оценку.

В Советском Союзе также проявляли интерес к возможности изучения новой техники противника «живьем». В апреле 1951 г. по приказу Главкома ВВС в Корею была даже отправлена специальная группа летчиков-испытателей ГНИКИ во главе с подполковником Дзюбенко, которому поставили задачу «захвата» F-86 с принуждением к посадке на своем аэродроме. Тогда этот план реализовать не удалось, но позднее, в ходе воздушного боя 6 октября 1951 г., один из подбитых «Сейбров» совершил вынужденную посадку на побережье Северной Кореи. Летчика подобрала поисково-спасательная служба ВВС США, а самолет после длительной эпопеи транспортировки в конце 1951-го доставили для изучения и Москву.

сбитый F-86A

Первоначально F-86 находился в ГНИКИ ВВС, но вскоре для более детального изучения и составления подробного отчета был передан в ЦАГИ. Предварительный осмотр показал, что самолет для проведения летных испытаний не пригоден — слишком велики были полученные им при посадке и транспортировке повреждения (у машины была сильно смята носовая часть фюзеляжа, а в нижней его части повреждена обшивка и силовой набор; кроме того, имелись многочисленные пробоины). Решили ограничиться исследованием аэродинамических характеристик точной (по имеющемуся образцу) модели «Сейбра» в аэродинамических трубах ЦАГИ, проверить прочность самолета на статических испытаниях, тщательно изучить его конструктивные особенности, а в натуральном виде воспроизвести лишь отдельные, наиболее интересные агрегаты и системы. Разногласий с ВВС по этому вопросу не было, и совместное письмо с текстом проекта соответствующего Постановления, подписанное Маршалом Советского Союза A.M. Василевским, Главкомом ВВС генерал-полковником авиации П.Ф. Жигаревым и министром авиационной промышленности М.В. Хруничевым в середине января 1952 г. было отправлено в Совмин СССР.

Вышедшее 26 января того же года постановление правительства № 478-152 подтвердило предложенный план и установило срок окончания работ — апрель месяц. К работам привлекали ЦАГИ — для исследования аэродинамической компоновки, ЦИАМ — двигателя, ВИАМ — применяемых материалов, НИАТ — по технологии изготовления самолета и двигателя, ОКБ-155 (А.И. Микояна) — для изучения системы управления. Чуть раньше, еще в конце декабря 1951 г., отдельным постановлением правительства ЦКБ-589 Министерства вооружения и НИИ-17 МАП поручалось скопировать установленные на «Сейбре» автоматический прицел А-С1 и сопряженный с ним радиодальномер AN/APG-30. Соответствующие отечественные приборы получили кодовые обозначения «Снег» и «Град».

К началу мая 1952 г. изучение захваченного F-86 было закончено. Сводный отчет в середине месяца утвержден руководством МАП и ВВС и 23 мая направлен в Совет Министров СССР. Представляет особый интерес оценка, данная специалистами ЦАГИ:

«Самолет Ф-86А имеет в основном удовлетворительные аэродинамические характеристики на всех режимах полета до чисел М = 0,93-0.94. Испытания его моделей … показывают, что начиная с М = 0,8 у самолета Ф-86А появляется резкое затягивание в пикирование, а при М > 0,9 — резкое уменьшение эффективности руля высоты. … Удовлетворительные летные данные самолета при больших скоростях полета (М > 0,8) достигаются с помощью управляемого в полете стабилизатора, а при больших углах атаки — с помощью предкрылков, распределенных по всему размаху крыла.

Самолет имеет большие элероны, обеспечивающие хорошую поперечную управляемость как при малых, так и при больших скоростях полета…

Самолет снабжен большими тормозными щитками, увеличивающими сопротивление самолета примерно в три раза без изменения характеристик продольной устойчивости.

В системе управления элеронами и рулем высоты применены бустеры, что обеспечивает приемлемые характеристики управляемости без применения специально отработанной аэродинамической компенсации.

Особенностью компоновки самолета Ф-86А является применение старой схемы с низким расположением крыла, что позволило достичь удовлетворительных характеристик боковой устойчивости при небольшой относительной площади вертикального оперения. Кроме этого, эта схема позволила отделить горизонтальное оперение от вертикального и расположить его на фюзеляже. Однако при такой аэродинамической компоновке на самолете Ф-86А не удалось устранить резкого затягивания в пикирование и потребовалось для этого применение управляемого в полете стабилизатора.

… При числах М=0,93-0,94 имеет место потеря эффективности рулей высоты и элеронов… Поэтому, число М=0,94 является максимально допустимым… для нормальной эксплуатации…

Сравнение аэродинамических характеристик моделей Ф-86А и МиГ-15 бис показывает, что их коэффициенты сопротивления и подъёмной силы в диапазоне углов атаки до α = 14° практически совпадают. Самолет Ф-86А имеет большие размеры, больший полетный вес и двигатель с меньшей тягой по сравнению с самолетом МиГ-15бис. В результате, по данным расчета следует, что самолет Ф-86А несколько уступает самолету МиГ-15бис по максимальной скорости на малых высотах и значительно уступает по величине вертикальных скоростей и скороподъемности на всех высотах. Скорости установившегося пикирования самолетов Ф-86А и МиГ-15бис при открытых тормозных щитках практически одинаковы, однако в горизонтальном полете торможение самолета Ф-86А происходит более интенсивно, чем самолета МиГ-15бис.

Расчетная разрушающая перегрузка… приблизительно равна 12 … что совпадает с расчетными перегрузками, установленными для этого класса самолетов нашими нормами прочности. …»

Вывод гласил:

«В результате проведенных … исследований … установлено, что схема и аэродинамическая компоновка самолета не представляют особого интереса, за исключением применения:

а) элеронов с большими относительными хордой и размахом; б) тормозных щитков с большой относительной площадью; в) эффективной посадочной механизации ввиде щелевого закрылка; г) предкрылка; д) бустерного управления элеронами и рулем высоты».

Аналогичные выводы сделали и другие специалисты, принимавшие участие в изучении систем самолета. Например, отмечалось применение дублированной тросовой проводки в системе управления РВ, регулируемого в полете стабилизатора и применение высокого давления в гидросистеме самолета (до 211 кг/см², в то время как на МиГ-15бис — не более 150 кг/см²). Материаловеды обращали внимание на большое содержание кобальта в жаропрочных сплавах (отмечая при этом, что отечественной промышленностью разработаны новые жаропрочные сплавы, не содержащие дефицитного у нас кобальта, которые превосходят американские сплавы с кобальтом), а также использование специального герметизирующего материала на основе тиокола, вулканизирующегося без нагревания. Специалисты ЦИАМа, изучавшие двигатель J47-GE-13, отмечали применение защитной решетки на входе в двигатель, стальных лопаток большого относительного удлинения в роторе компрессора, простоту и надежность камеры сгорания и системы крепления дисков компрессора. Применение топлива типа JP-3, представляющего собой широкофракционную смесь, имеющую большой выход из нефти по сравнению с керосином, позволяло повысить высоту запуска двигателя и улучшало его эксплуатацию при низких температурах.

Здесь следует сделать несколько оговорок. Если судить по приведенным в тексте данным, неясно, какой модификации — А или Е — был самолет, попавший к нам. Судя по серийному номеру, из которого известны первые пять цифр 49-131Х, следует, что это был F-86A-5, т.к. «Сейбры» модификации Е по всем справочникам относились к заказу 1950 г. и их номера начинались с числа «50». Но если доверять американским источникам, то часть упоминавшихся особенностей конструкции самолета (таких, например, как управляемый стабилизатор или двигатель J47-GE-13) были внедрены только начиная с модификации Е, в то время как в тексте отчета всюду фигурирует именно F-86A. Что касается «управляемого стабилизатора» — тут, очевидно, просто терминологическая путаница: нашими конструкторами имелся в виду так называемый «переставной» стабилизатор, который не был непосредственно включен в канал продольного управления и применялся только для балансировки и триммирования. Такой стабилизатор устанавливался на самолеты типа F-86A вместе с рулями высоты, в отличие от F-86E, на котором установили управляемый от ручки стабилизатор, отклонявшийся совместно с рулями высоты. А двигатель, видимо, в полевых условиях выбирать не приходилось, и на самолет поставили то, что в данный момент было под рукой. По посадочным местам обеспечивалась полная взаимозаменяемость двигателей всех модификаций. И главное: делать однозначный вывод о преимуществах или недостатках той или иной машины только на основании расчетов не совсем корректно. Здесь очень легко ошибиться — результаты расчетов и реальные летные данные самолета могут разниться. Подтверждением тому служат свидетельства советских и американских летчиков, участвовавших в боях, о лучшей маневренности «Сейбра» в горизонтальной плоскости за счет установки предкрылков, обеспечивавших выход в вираже на большие углы атаки и отсутствии у него столь жестких, как на МиГ-15, ограничений по скорости за счет установки переставного стабилизатора и бустеров в продольном канале). Это позволяло американцам эффективно уходить от атак наших пилотов, используя резкий ввод в «пике» с переворота. Повторить такой маневр на МиГ-15бис было трудно из-за быстрого нарастания скорости, т.к. самолет становился плохо управляемым уже при М > 0,92. Американцам же удалось оттянуть эту границу до больших значений числа М.

Рекомендации отчета, по сути, предусматривали освоение отечественной промышленностью и применение в конструкциях новых самолетов отдельных агрегатов, узлов и материалов. В них не было даже намека на возможность копирования и постройки F-86A в СССР. Подобную постановку вопроса следует признать обоснованной. Копировать в 1952 г. «Сейбр» с целью запуска его в серию при наличии в производстве отечественных машин типа МиГ-15бис/17 (несмотря на все их недостатки) было нецелесообразно. В этом мнении руководители МАП и ВВС оказались едины. К тому же, некоторые новшества с F-86А (радиодальномер, сопряженный с оптическим прицелом, тормозные щитки увеличенной площади, бустера в системе управления РВ и другие) по рекомендации военных, с учетом опыта войны в Корее, уже либо отрабатывались в качестве опытных образцов, либо внедрялись в серию на самолетах МиГ-15бис и МиГ-17. Предполагалось, что именно это направление и будет отражено в решении правительства.

тормозные щитки F-86A

Следует, однако, заметить, что не все высокие армейские руководители придерживались мнения о преимуществах МиГ-15. Так, командующий истребительной авиацией (ИА) ПВО генерал-лейтенант авиации Е.Я. Савицкий, выезжавший в части 64-го ИАК, по итогам этих поездок неоднократно высказывал первым лицам страны свою тревогу по поводу состояния и перспектив развития авиации войск ПВО. Минимум дважды — в феврале 1952-го и в апреле 1953-го — он обращался в Совет Министров с письмами, в которых, на основе анализа опыта частей ИА, входивших в состав 64-го ИАК, ставил вопрос о том, что самолеты типа МиГ-15 не могут вести эффективной борьбы с истребителями F-80 и F-84 на малых высотах и уступают F-86A и F-86E в маневренных свойствах на малых и средних высотах. Он предлагал создать в СССР специальный истребитель для средних и малых высот, более эффективный, чем существующий МиГ-15. Возможно, впоследствии его мнение и сыграло свою роль.

А пока дело приняло неожиданный оборот. В мае 1952 г. с письмом на имя И.В. Сталина обратился некий В.В. Кондратьев, сотрудник ЦАГИ, предложивший

«строить самолет Ф-86А «Сэйбр» в серийном производстве, сохранив полное сходство его с оригиналом»

, а в дальнейшем —

«критически осваивать методы американской школы путем работы над усовершенствованием этого самолета с целью его модификации».

Это предложение он мотивировал соображениями о лучших маневренных качествах «Сейбра» по сравнению с МиГ-15бис, а в конце письма делал «скромное» предложение — использовать самого себя в качестве главного конструктора.

Здесь нужно сделать некоторое отступление для пояснений. В начале 1952 г. Кондратьев работал в ЦАГИ руководителем бригады в 3-м отделении (прочности) и являлся непосредственным исполнителем работ по испытаниям конструкции F-86A. Как у него возникла идея о копировании «Сейбра», выяснить сейчас уже не представляется возможным. В те времена заявлявший о себе подобным образом человек знал (не мог не знать!), чем обернется в случае неудачи его инициатива. Но факт остается фактом — Кондратьев сам вышел с таким предложением к руководству и, как мы увидим это чуть ниже, несмотря на отчаянное сопротивление ведомства, сумел получить официальную поддержку. Ходили слухи, что проводником идеи копирования «Сейбра» в высших эшелонах власти был Н.А. Булганин, и что Кондратьев являлся его дальним родственником. Но это только версия. Отмечу лишь, что в то время Булганин занимал пост заместителя председателя Совета Министров СССР и курировал работу оборонных отраслей промышленности. Большинство документов по вопросу постройки «Сейбра», найденных в архиве МАП, относятся именно к переписке руководства министерства с секретариатом Булганина.

В рамках сложившейся административно-командной системы предложение Кондратьева могло иметь самые непредсказуемые последствия и руководство МАП вынуждено было предпринимать ответные меры. В адрес Булганина пошло письмо министра, в котором Хруничев вполне объективно выражал сомнение в необходимости копирования F-86 и запуска его в серию. Но было уже поздно: к этому времени вопросом заинтересовался лично И.В. Сталин. О том, как развивались дальнейшие события, удалось узнать из рассказа Е.Г. Адлера (со слов самого В.В. Кондратьева).

В июне 1952 г. Г.М. Маленков, курировавший работу МАП в ЦК, вызвал на доклад к Сталину группу главных конструкторов — А.Н. Туполева, А.И. Микояна, А.С. Яковлева и «виновника торжества» В.В. Кондратьева в сопровождении заместителя министра С.Н. Шишкина. Вождь был болен и к нему пошел лишь сам Маленков. Остальные приглашенные ждали в приемной. Через некоторое время Маленков вышел и обратился к Шишкину:

«Иосиф Виссарионович сказал, что Вы недооценивали «Сейбр».

Нетрудно себе представить, что мог испытывать замминистра после такого заявления. Но выводов не последовало и после паузы Маленков, обращаясь к конструкторам, сказал:

«Решено скопировать самолет. Кто из вас возьмется за эту работу?»

Туполев, очевидно памятуя о недавней эпопее с В-29, отказался сразу, Микоян тоже не выказал особого энтузиазма, и только Яковлев сразу и безоговорочно согласился с предложением. Обстановка в приемной несколько разрядилась. Маленков ушел обратно к Сталину, а все присутствующие уже поздравляли коллегу с новым «удачным» заданием. Но вновь вышедший из кабинета Маленков сообщил окончательную резолюцию Сталина:

«Для копирования «Сейбра» организовать специальное ОКБ-1, главным конструктором которого назначить Кондратьева».

Приказы, как известно, не обсуждаются, а принимаются к исполнению. На этот раз нельзя было допустить ошибки: указания тов. Сталина нужно было выполнить до запятой, но существовала возможность трактовки самих указаний. Судя по всему, руководство МАП своего отношения к затее с копированием «Сейбра» не изменило, о чем свидетельствует дальнейших ход событий. В проекте постановления, подготовленном в министерстве, очевидно не без умысла, решено было ОКБ-1 разместить в Куйбышеве при заводе № 1. С одной стороны, выполнялось распоряжение Сталина об образовании КБ, так как организация опытных конструкторских бюро при серийных заводах в те времена стало повсеместной практикой, а с другой стороны под работу подводилась «мина замедленного действия» — КБ лишалось собственной производственной базы, а размещение его в отрыве от основных отраслевых организаций МАП сильно затрудняло связи, комплектацию квалифицированными кадрами и снижало оперативность работ.

Постановление Совета Министров СССР за №2804-1057, озаглавленное «О самолете Ф-86А «Сейбр», вышло 18 июня 1952 г. Суть его сводилась к тому, что на заводе № 1 в Куйбышеве организовывалось опытно-конструкторское бюро для (прямо по Кондратьеву) копирования, постройки и дальнейшего развития самолета F-86A, а главным конструктором этого ОКБ-1 назначался В.В. Кондратьев. Скопированный самолет задавалось построить в трех экземплярах: два — для летных испытаний и один — для статических и оснастить его отечественным двигателем ВК-1. Срок определили очень жесткий: ровно через год, то есть в июне 1953 г., самолет должен был быть передан на летные испытания.

Как и положено, постановление правительства было подкреплено ведомственным приказом за №706 от 20 июня того же года, в котором, в частности, предусматривалось для ускорения работ по выпуску чертежей временно разместить ОКБ-1 в Москве на территории филиала ЦАГИ. Под филиалом в данном случае понималось БНИ (Бюро новой информации), находившееся на «старой» территории ЦАГИ на улице Радио.

Набор специалистов проходил по давно отработанной схеме – людей направляли согласно спущенной «сверху» разнарядке со смежных заводов и ОКБ. Костяк нового коллектива составили работники БНИ и бывшие сотрудники Кондратьева по ЦАГИ, а начальником бригады компоновки стал Е.Г. Адлер, перешедший к Кондратьеву от А.С. Яковлева. Уже к началу сентября ОКБ-1 в Москве достигло штатной численности. Хуже обстояло дело с формированием ОКБ при заводе в Куйбышеве — на месте не было нужных специалистов, а переезжать туда из столицы никто не желал. В результате для пополнения штата ОКБ завод №1 сам прислал в Москву своих чертежников, а работы по внедрению самолета в производство передали с несуществующего филиала ОКБ-1 на завод.

В процессе работы с самого начала возник вопрос о замене двигателя, так как указанный в постановлении отечественный ВК-1 с центробежным компрессором имел большие поперечные размеры и при установке в фюзеляж «Сейбра», рассчитанного на двигатель с осевым компрессором, «выбивал» почти весь запас топлива. Кроме того, большинство организаций, участвовавших в изучении «Сейбра», впоследствии «забыли» вернуть на него исследуемые образцы приборов и агрегатов, в результате чего у конструкторов ОКБ-1 осталась, по-существу, «пустая консервная банка».

13 мая 1952 г. в районе, контролируемом северокорейцами, совершил вынужденную посадку «на брюхо» еще один «Сейбр», подбитый огнем зенитной артиллерии. Пилоту (им был командир 51-го истребительного авиакрыла ВВС США, один из асов Второй мировой — Уолкер Махурин) не повезло — он был пленен. А самолет (на этот раз F-86E) к июлю 1952-го был доставлен в НИИ ВВС. Узнавший об этом Кондратьев 7 июля в письме на имя министра предлагает передать самолет в ОКБ-1 с целью использования его двигателя, агрегатов и приборов, а также берется перевыполнить ранее установленный план, сократить срок постройки до 8 месяцев и построить четыре самолета вместо трех. Из них один, как и предполагалось, для статиспытаний, а три остальные — летные: один с двигателем J47, а два других с двигателями А.И. Микулина АМ-5 с форсажной камерой. Замена двигателей мотивировалась в письме

«…с точки зрения обеспечения самолету нужных летных свойств, что ранее, до предварительной проработки этого вопроса, не было выяснено…».

Руководство МАП «поддержало» Кондратьева, выйдя на Булганина с предложением о частичном изменении задания: предлагалось строить только 2 летные машины: первую с установкой на ней J47, а вторую — по-прежнему с ВК-1. Предложение об установке на самолеты двигателя АМ-5 признавалось нецелесообразным. По согласованию с Булганиным было принято компромиссное решение о продолжении работы по F-86A

«с применением на этом самолете наиболее современных узлов и агрегатов с самолета Ф-86Е»,

на чем особо настаивал Кондратьев. Но ЦИАМ, первоначально дававший на двигатель J47-GE-13 некоторый остаточный ресурс, вскоре отказался что-либо гарантировать. Ситуация зашла в тупик.

К середине ноября был изготовлен макет самолета и комиссия, назначенная приказом министра, рассмотрела его на своем заседании (в отличие от обычной процедуры, когда проведение макетной комиссии было прерогативой заказчика в лице ВВС, этот самолет изначально создавался с исследовательскими целями и состав комиссии определялся министерством). Очевидно, именно здесь была, наконец, высказана тревога конструкторов по поводу двигателя и вскоре, 25 ноября, вышел приказ министра за № 1344, в котором предлагалось рассмотреть возможность установки на самолет, наряду с исходным J47, также и микулинского АМ-5. Давались и конкретные поручения по обеспечению выполнения задания всем смежникам. При этом предлагалось на восстанавливаемом самолете установить двигатель J47, а на копируемых (то есть строящихся вновь) машинах — отечественные двигатели АМ-5 «с дожиганием». Оборудование на всех самолеты предполагалось отечественное (по типу МиГ-15), за исключением вооружения (ставились имеющиеся в СССР американские пулеметы «Кольт-Браунинг»).

Казалось, что ситуация разрядилась. ОКБ получило, возможность спокойно доработать техническую документацию, а на заводе в Куйбышеве началось изготовление деталей планера. Но в дело вмешались новые обстоятельства: в декабре 1952-го постановлением правительства завод № 1 был переориентирован на серийный выпуск Ил-28 вместо МиГ-15, и его директор В.Я. Литвинов вышел к руководству с просьбой о снятии с завода задания по постройке F-86A. В результате было решено, что часть заказа (производство крыльев, центроплана и оперения) будет передана на завод №292 в Саратове, а за заводом в Куйбышеве останется лишь изготовление фюзеляжа с гермокабиной и общая сборка.

Будь на месте В.В. Кондратьева более подготовленный для такой работы, а главное, более приемлемый для руководства МАП человек, может, «советский Сейбр» и появился бы на свет. Но все ближе подходили сроки, а дела с постройкой «живой» машины в Куйбышеве по-прежнему обстояли неважно. В сложившихся обстоятельствах главному конструктору необходимо было как-то продемонстрировать свою активность. Путь виделся один — получить задание на постройку нового самолета. К январю 1953-го в проектном отделе ОКБ, возглавляемом Е. Г. Адлером, было подготовлено предложение о создании теперь уже принципиально нового «скоростного истребителя». Самолет представлял собой среднеплан нормальной схемы с треугольными крылом и двухкилевым вертикальным оперением, размещенным ввиде шайб на законцовках стабилизатора. Два ТРД конструкции А.И. Микулина имели общий носовой воздухозаборник и располагались в хвостой части фюзеляжа вертикально, один над другим. Проектные данные этого самолета составляли (через дробь даны значения величин по экспертизе ЦАГИ):

- Максимальная скорость — 1940/1650 км/ч,

- Практический потолок — 18700/18000 м,

- Максимальная дальность — 2100/1500 км.

Особого противодействия новый проект не вызвал, специалист ЦАГИ В.В. Струминский даже написал вполне благожелательный отзыв. Руководство МАП, вынужденное реагировать на это предложение, в письме, адресованном Булганину, дало уклончивый ответ, суть которого сводилась к тому, что Кондратьев не был первым, кто предложил создание столь перспективной машины:

«… заявленные летно-технические данные предлагаемого т. Кондратьевым нового истребителя не подтверждаются расчетами ЦАГИ и оказались ниже по сравнению с данными фронтовых истребителей, предложенных главными конструкторами т.т. Микояном и Яковлевым…», а «что касается новой схемы самолета (с треугольным крылом), то как Вам докладывалось ранее, аналогичное предложение по созданию нового самолета с треугольным крылом сделал главный конструктор т. Антонов с более высокими летными данными…».

В разговорах с самим Кондратьевым чиновники ссылались на то, что для постройки такого самолета необходима крепкая производственная база, какой у ОКБ-1 не было. По существующему порядку сильное производство создавалось только под выполнение конкретного правительственного задания. Получался замкнутый круг. «Мина замедленного действия» наконец сработала. Оставалось лишь дождаться ошибочных шагов со стороны неопытного главного конструктора.

Расчет оказался верен. Кондратьев не смог усидеть на месте, и новые проекты вскоре пеклись как блины — с периодичностью в один месяц: 16 февраля он выступает с предложением создания

«сверхзвукового самолета-истребителя с максимальной скоростью 2000-2200 км/час и высотой полета 21 км с двумя новыми двигателями с тягой по 5000 кг каждый конструкции т. Микулина (АМ-11Ф)»,

а 17 марта — уже с новым проектом

«высотного истребителя-перехватчика с максимальной скоростью 3000-4000 км/час и высотой полета 30 км, с применением … газотурбинного двигателя, работающего на новом принципе (двигатель «МД» конструкции Б.Г. Шпитального)».

И если в отношении первого из них ответ МАП был по-прежнему уклончивым, то ко времени выпуска второго политическая обстановка в стране серьезно изменилась. После смерти Сталина, в результате кадровых перестановок Н.А. Булганин пересел в кресло министра обороны и потерял возможность непосредственно влиять на ход событий, пост Председателя Совмина занял Г.М. Маленков, а Министерство авиационной промышленности на некоторое время (с апреля по август 1953 г.) вообще перестало существовать, так как было объединено с Министерством вооружений в одно общее Министерство оборонной промышленности (МОП), министром которого был назначен Д.Ф. Устинов (бывший до этого министром вооружений). Его заместителем назначили М.В. Хруничева.

Эти события не могли не отразиться на судьбе ОКБ-1 и его главного конструктора. В апреле 1953 г. Устиновым была назначена представительная комиссия для рассмотрения совместного предложения главных конструкторов Кондратьева (ОКБ-1) и Шпитального (ОКБ-15) о создании

«Высотного истребителя-перехватчика с молекулярным двигателем МД-53».

Выводы комиссии были обескураживающими:

«Заявленные … характеристики двигателя и самолета технически необоснованны и нереальны. …Предложение можно рассматривать лишь как технический авантюризм, а не как серьезное инженерное предложение. …Предложение … по-существу является попыткой ввести в заблуждение Правительство».

Сейчас уже трудно сказать, чем был вызван резкий тон выводов. Возможно, в условиях изменившейся обстановки руководители отрасли решили расквитаться с Кондратьевым за прошлые обиды. Случай подвернулся удачный — проект двигателя МД-53, разработанный «непрофессионалом» Шпитальным, был утопичен, на что и сделали основной упор эксперты комиссии, в число которых входили А.И. Микулин, С.К. Туманский и A.M. Люлька. По поводу самолета столь однозначных выводов не делали. Более того — было сказано, что для отработки вопросов полета на таких высоких скоростях требуется обширная и глубокая научно-исследовательская работа, то есть признавалось очевидное отставание фундаментальных исследований от запросов практической науки. Однако этот факт не помешал запустить бюрократическую машину. Оставалось только ждать результатов.

К началу мая 1953 г. уже обсуждался вопрос о самом существовании ОКБ-1. Теперь почти никто и не вспоминал о том, ради чего оно было некогда создано. Карьера В.В. Кондратьева как главного конструктора завершилась с выходом приказа министра за №233 от 14 мая 1953 г. В документе написано буквально следующее:

«В связи с тем, что Главный конструктор ОКБ-1 т. Кондратьев не в состоянии обеспечить создание новых опытных образцов самолетов, не имеет в этой области достаточного опыта и, по заключению экспертной комиссии, стал на путь технического авантюризма, приказываю:

1. т. Кондратьева освободить от обязанностей главного конструктора ОКБ-1; 2. назначить главным конструктором ОКБ-1 т. Сухого П.О.»

Так закончилась недолгая история копирования в Советском Союзе истребителя «Сейбр». Новый главный конструктор П.О. Сухой, очевидно, по договоренности с руководством Министерства авиационной промышленности, работами в этой области больше не занимался. Он начал разработку принципиально новых машин, позднее воплощенных в металле под названиями С-1 и Т-3. Соответствующее постановление правительства, узаконивавшее работу ОКБ-1 по этой тематике, вышло в августе 1953 г., а в конце года конструкторское бюро получает, наконец, свою производственную базу — филиал ОКБ-155 на территории бывшего завода № 51 в одном из углов Ходынского поля. Отсюда и новое наименование: ОКБ-51. Следует отметить, что первоначальные варианты компоновок самолетов типа Т-1 и Т-3 во многом основывались на тех предложениях, которые разрабатывались Е.Г. Адлером в ОКБ-1 при Кондратьеве, а некоторые технологические новшества с «Сейбра» весьма успешно внедрены в их конструкцию.

Появление F-86 в СССР в начале 50-х все же не прошло даром для советской авиации, позволило напрямую ознакомиться с техникой противоборствующей стороны. Из прямых заимствований можно отметить, например, оптический прицел типа АСП-4Н («Снег») и радиодальномер СРД-3 («Град»), являющиеся копиями прицела А-1С и радиодальномера AN/APG-30, установленных на «Сейбре». В 1953 г. их испытывали на специально оборудованном МиГ-17/СГ, и позднее АСП-4Н даже ставился на самолеты типа МиГ-17. Кроме изучения и копирования некоторых новых приборов и агрегатов, в производство были внедрены новые технологические процессы, такие, например, как механообработка на специальных фрезерных станках для получения листов обшивки крыла переменного по толщине сечения, широкое применение роликовой и точечной сварки стали и легких сплавов, более широкое применение горяче-штампованных и литых узлов, взрывных заклепок, шомпольная заделка триплекса фонаря и тому подобное.

Еще одним последствием изучения «Сейбра» стало проведение в СССР работ по созданию и применению новых сортов топлива и гидравлической жидкости. Так, в частности, по Постановлению правительства № 1691-621 от 7 апреля 1952 г. во ВНИИНП Министерства нефтяной промышленности были начаты работы по созданию керосинов расширенного фракционного состава — типов Т-2 и Т-4. В сотрудничестве с МАП и МО эти работы продолжались вплоть до конца 50-х годов, причем требование о возможности работы на этих типах керосина было непременным условием для всех вновь разрабатываемых типов самолетов и двигателей. Конечным результатом работ по гидрожидкости стало появление АМГ-10 — основным типом гидросмеси в авиации СССР. Но это уже совсем другая история.

В заключение лишь остается отметить, что формально работы по «Сейбру» были закрыты Постановлением СМ СССР № 2460-1017 от 19 сентября 1953 г., расходы списаны, а задел на заводах в Куйбышеве и в Саратове уничтожен.

В.В. Кондратьев после мая 1953 г. неоднократно пытался опротестовать приклееный ему ярлык «технического авантюриста», обращался в МАП, ЦК КПСС и Совмин СССР с просьбами о пересмотре своего дела. В сентябре 1953 г. министр заменил формулировку приказа об увольнении на нейтральную:

«в связи с изменением задания».

Кондратьеву предложили должность заместителя главного конструктора на заводе № 918. где он несколько лет и проработал. И здесь, и позже — в ОКБ-256 /Цыбина/ он неоднократно выходил в ЦК и Совет Министров с предложениями по созданию новых перспективных самолетов — стратегического бомбардировщика, сверхзвукового стратегического разведчика и тому подобных машин, но поддержки в высоких сферах руководства никогда не получал, потому что на запрос в МАП о существе этих предложений в апреле 1958 г. в ЦК КПСС пришел ответ:

«…он (Кондратьев — прим. авт.) по своим знаниям, практическому опыту работы и организаторским способностям не сможет обеспечить руководство каким-либо самостоятельным опытно-конструкторским бюро или научным подразделением т.к. для ведения руководящей работы в области опытного самолетостроения т. Кондратьев совершенно не подготовлен…».

источник: Павел ПЛУНСКИЙ «ХРОНИКА РОЖДЕНИЯ ОКБ-1» // «Самолеты мира» 1,2/1997