Проектирование и строительство

Согласно Вашингтонскому договору 1922 года число линкоров у США, Англии и Японии находились в соотношении 15:15:9 соответственно. С таким количеством основного морского вооружения у Страны Восходящего Солнца не было шансов одержать победу в войне. В тайне от всех японцы решили построить новый линкор, водоизмещение которого будет значительно превышать все согласованные ранее показатели. По их задумке дредноуты, построенные в начале 40-х, должны превосходить любые возможные американские образцы 47-49 годов постройки.

Не все руководство флота оптимистически смотрело на огромные затраты, связанные со строительством секретных кораблей. Главнокомандующий Ямамото Исороку сравнивал полезность линкоров с самурайским мечом – красивые и устрашающие, но не способные противостоять новым авианосцам.

Тем не менее осенью 1937 года началось строительство «Ямато». Спустя 5 месяцев в вервях появился «Мусаси». Информация о дредноутах была засекречена. Судостроительные заводы были закрыты со всех сторон. Разведывательные самолеты не могли определить характеристики судов даже после их спуска на воду – «Ямато» укрывались специальными сетями. Никто из инженеров не видел полной документации, каждый получал свою часть проекта. В документах намеренно занижали калибр главного орудия, чтобы ни одна страна в мире не начала разработку аналогичных пушек.

Ришелье | Длина 247,9 м

Открывает рейтинг самых больших линейных кораблей в мире французский гигант «Ришелье» длиной 247,9 метра и водоизмещением 47 тысяч тонн. Названо судно в честь знаменитого государственного деятеля Франции кардинала Ришелье. Строился линкор для противодействия военно-морскому флоту Италии. Активных боевых действий линкор «Ришелье» не вел, кроме участия в Сенегальской операции в 1940 году. В 1968 году суперкорабль отправили на лом. Одно из его орудий в качестве памятника установлено в порту Бреста.

Конструкция и бронирование

Длина «Ямато» составляла 256 метров, полное водоизмещение равнялось 72 810 тонн. Планируя такую большую грузоподъемность и параметры, Япония считала, что США – основной противник, никогда не смогут построить аналогичное судно. По мнению Императорского флота Америка ограничивает размеры кораблей, так как для перехода из одного океана в другой ей необходимо проходить через достаточно узкий Панамский канал.

Корпус линкора имел грушевидную форму с удлиненным носом. Такая конструкция способствовала хорошей мореходности, однако была уязвимой для вражеских торпед. Металлические элементы скреплялись заклепками, сварка применялась на небольших участках конструкции.

Энергетическая установка включала 4 турбозубчатых агрегата Kampon. Первоначально планировалось использовать смешанную дизельно-паротурбинную систему. Однако испытания показали, что японское дизельное оборудование было ненадежным. Скорость хода достигала 27,5 узлов, дальность плавания составляла 7 200 морских миль.

Защита корабля была самой толстой среди всех дредноутов в мире. При этом судно было не столь безопасным. Японская сталь обладала слабыми характеристиками. Борт обшивался 410-мм листами. Башни главного калибра бронировались пластинами толщиной 650 мм. Боевая рубка защищалась 500-мм сталью.

66-и сантиметровая броня японского линкора «Ямато»

«Ямато». Бой в супертяжелом весе

Гордость флота – минута разворота

Диаметр тактической циркуляции «Ямато» при скорости 26 узлов составлял 640 метров. Выдающийся показатель. Даже для линейного корабля.

Линкоры превосходили по маневренности корабли остальных классов. «Ямато» же считался лучшим. Для разворота на полном ходу ему хватало 600 метров пространства спереди по курсу (выбег). А диаметр поворотной «петли» составлял всего 2,4 длины его корпуса.

Для сравнения – «Литторио». У нас принято восхищаться творениями генуэзских мастеров за тщательно проработанные обводы и хорошие мореходные качества итальянских кораблей. Но похвала должна быть объективной. Диаметр циркуляции «Литторио» на полном ходу составлял 4 длины его корпуса.

Еще хуже обстояли дела у французского «Ришелье». Наоборот, очень хорошей поворотливостью отличались «американцы», за исключением «Саут Дакоты». Сказалась форма их кормы, мощные машины и наличие двух рулей, установленных в струях винтов.

Но превзойти «Ямато» не удалось никому.

Искать конкурентов среди крейсеров и эсминцев бесполезно вдвойне. Повернуть также резко, как «Ямато», длиннокорпусные корабли просто не могли.

Поворотливость зависит от соотношения размерений и формы обводов. При прочих равных наилучшую поворотливость будет иметь корабль с наименьшим удлинением корпуса и наименьшей величиной осадки (относительно его габаритов).

О многом может рассказать коэффициент общей полноты. Безразмерный параметр, дающий представление об остроте обводов и форме подводной части. Соотношение водоизмещения и объема параллелепипеда, чьи стороны заданы длиной, шириной и осадкой корабля. Чем выше значение – тем лучше поворотливость.

Среди всех типов кораблей, наилучшим набором перечисленных показателей обладали линейные корабли. Хорошая поворотливость отчасти компенсировала размеры мастодонтов. Даже в абсолютных значениях диаметр циркуляции у линкоров был меньше, чем у эсминцев. А для последних расстояние 700–800 метров соответствовало уже 7-ми длинам корпуса.

Далее в борьбу вступали рулевые машины.

Рулевое управление «Ямато» не являлось совершенным. Оба руля располагались в диаметральной плоскости, один позади другого. С одной стороны, такое расположение уменьшало вероятность одновременного выхода из строя (привет «Бисмарку»!). С другой – рули не были установлены в струях винтов, что снижало их эффективность. Площадь основного и вспомогательного рулей составляла 41 и 13 кв. метров. Рулевое управление такой же площади применялось на других линкорах, значительно уступавших по водоизмещению «Ямато».

На верхних иллюстрациях модель линкора «Ямато». На нижней – винторулевая группа ЛК «Миссури».

Несомненно, «японец» имел другие соотношения поперечных размеров. Но разница в удлинении корпуса была не столь велика, как достигнутая разница в водоизмещении и маневренности.

Причина великолепной поворотливости скрывалась где-то внутри…

Не так, как у других

Одна из загадок «Ямато» связана с его недооценкой противником. Располагая многочисленными аэрофотоснимками, американцы так и не смогли распознать, что перед ними – крупнейший из когда-либо построенных кораблей.

263 метра длины никак не указывали, что линкор обладал полным водоизмещением 72 000 тонн.

Итальянский «Литторио» при водоизмещении 47 тыс. тонн имел длину корпуса 237 м. Еще меньший по водоизмещению «Ришелье» – 247 м. Немецкий «Бисмарк» – 250 метров. А быстроходная «Айова» получилась на семь метров длинней японского тяжеловеса.

Возможно, все дело было в ширине корпуса?

С формальной точки зрения, «Ямато» вплоть до настоящего времени остается самым широким из неавианесущих боевых кораблей. Ширина на миделе достигала 38 метров. Огромное значение, но…

Другие соперники не сильно отставали от рекордсмена. Ширина корпуса «Литторио» и «Ришелье» достигала 33 метров. «Бисмарк» со своими 36 метрами приближался вплотную к «Ямато».

Линкорные амбиции США с ходу уперлись в стенки Панамского канала. В связи с таким досадным обстоятельством, они могли удлиняться в продольном направлении, но никогда не росли в ширину, замерев на отметке 33 метра.

«Айова» форсирует Панамский канал, 2001 г.

Такими были все линейные корабли позднего периода. Во внешности «Ямато» не было ничего явно выдающегося и подозрительного. Его габариты укладывались в стандартный диапазон для линейных кораблей.

Настало время погрузиться ниже ватерлинии. Как выглядела подводная часть «Ямато»?

По глубине осадки «Ямато» совсем не был похож на айсберг. Еще на этапе оформления его тактико-технического задания были выдвинуты требования к базированию и действиям в прибрежных водах многочисленных тихоокеанских островов. По этой причине линкоры типа «Ямато» всегда отличала относительно небольшая осадка (10 метров). Такую осадку имели европейские линкоры, значительно уступавшие по водоизмещению героям Тихоокеанского ТВД.

Откуда 72 тысячи тонн?

«Ямато» имел большее значение коэффициента общей полноты, чем все его ровесники. Более полные обводы, по сравнению с другими линкорами. Иначе говоря, днище «Ямато» по ширине соответствовало его верхней палубе, и эта ситуация наблюдалась на значительном протяжении его корпуса.

Большая полнота обводов дала феноменальный результат. Так появились 70 тысяч тонн водоизмещения, 400 мм бронирование и 18-дюймовый главный калибр.

Три корабля лавировали

Откуда у «Ямато» взялась способность к выписыванию циркуляций?

Здесь все логично. Относительно короткий для такого

водоизмещения корпус с малой осадкой при менее острых обводах, чем у соперников, даёт исчерпывающее пояснение о причинах хорошей поворотливости «Ямато».

Что значила хорошая поворотливость при отражении воздушных атак или при уклонении от прямоидущих торпед того времени? Наверное, пояснять не стоит.

Несмотря на очевидные преимущества, ставить «Ямато» высший балл за маневренность будет преждевременно.

Японский тяжеловес мог ловчее других уклониться от выпущенных торпед, но потом его преимущества становились неочевидными. Резкий маневр приводил к потере скорости, а на ее восстановление у «Ямато» тратилось много времени.

12 котлов и 4 турбины (ГТЗА) обеспечили мощность на валах гребных винтов 153 000 л. с. Силовая установка с такими параметрами могла считаться исключительно мощной по меркам европейских флотов. Но для гигантского «Ямато» этого было недостаточно.

Не подумайте, что японец был совсем плох. В боевых операциях успешно применялись даже такие «тихоходы», как договорные «Нельсоны» с силовой установкой 45 тыс. л. с.

Но история знала и другие примеры. Быстроходные американские «бэттлшипы», построенные для противодействия линейным силам Японии.

Никто не знает, насколько быстрой получилась «Айова». Но два эшелона ГЭУ (сдвоенная силовая установка обычных ЛК) не просто так занимали место. Сохранились директивы того периода, из которых ясно, что «Айова» набирала ход почти втрое быстрее, чем её предшественники. Разгон с 15 до 27 узлов за семь минут. Четверть миллиона лошадиных сил — параметр, достойный атомного авианосца.

При наличии такой динамики и диаметра тактической циркуляции в 2,8 длины корпуса, 57000-тонная «Айова» вырвала чемпионский титул из здоровенных лап «Ямато».

Японский проект, надо заметить, к последнему году войны изрядно устарел.

Если же исключить из рассмотрения «Айову» и весьма совершенные линкоры, вступившие в строй после окончания войны, то на момент своего появления «Ямато», вне всяких сомнений, представлял сильнейший тип линейного корабля.

Обойдемся без продолжительных оваций. Но факты – упрямая вещь. Размер имел значение.

Сколько волка не корми, а слон больше

Чтобы раскрыть полный потенциал «Ямато», требовалось не так уж много. Солнечный тропический день и дистанция в десять морских миль. Условия для решающей битвы

с линейным флотом США.

Японцы очень тщательно готовились к этой встрече. Собрали полный арсенал нужных средств. Дальность стрельбы, могущество 460 мм боеприпасов, большое замедление взрывателей. В боекомплекте «Ямато» даже был предусмотрен специальный тип «ныряющего» снаряда для поражения кораблей в слабо защищенную подводную часть.

Ответные залпы должны были разбиться о толстую броню цитадели. Выбранный для «Ямато» предельный вариант схемы «всё или ничего» обеспечивал наилучшую защиту при редких, но «злых» попаданиях с больших дистанций.

Здесь бы пригодилась и хорошая поворотливость.

Но не пригодилось ничего.

Сражения происходили в самых различных ситуациях. Линкоры США и Японии трижды сходились бою, но условия ни разу не соответствовали дуэли при свете дня. На протяжении большей части войны диапазон применения линейных кораблей, вообще, не ограничивался борьбой с себе подобными.

Можно ли упрекнуть конструкторов «Ямато» в создании узкоспециализированного проекта?

Прежде чем делать такой вывод, вновь посмотрите на цифру 72 000. Истратить такой вес на решение одной-единственной задачи было не под силу даже японским перфекционистам.

Интересно, что, располагая такими резервами, японцы продолжали экономить вес, сражаясь за каждую тонну массы корпуса. Даже визуально у «Ямато» заметен прогиб верхней палубы в районе носовых башен. И такой же изгиб в кормовой оконечности. Такие дизайнерские изыски делались ради уменьшения высоты надводного борта там, где это было возможно. Еще один (чисто японский прием) был скрыт от посторонних глаз. Броневые плиты цитадели выполняли несущую функцию и были включены в состав силового набора.

Перечисленные меры только усилили и без того немалые боевые возможности.

А специализация на «генеральном сражении» никак не повлияла на другие качества «Ямато».

Резервов хватило на всё

«Ямато» имел не только самое толстое бронирование, но и самую короткую цитадель среди всех линейных кораблей, занимавшую 54 % длины его корпуса. Оконечности (за исключением румпельных отделений и участков верхней палубы) не имели защиты вообще и могли быть пробиты любым калибром.

На первый взгляд – безумная конструкция. Но то, что очевидно даже для нас, не являлось секретом для создателей «Ямато». Почему они «легкомысленно» оставили 46 % корпуса без защиты?

Прежде всего, потому, что японский проект не был похож ни на один другой линкор, за исключением «Айовы». Корпус «Ямато» имел «бутылочную» форму с резко сужающейся носовой оконечностью и куцей кормой. Иначе говоря, размер и объем оконечностей у него было меньше, чем у других линкоров. А основные объемы корпуса были сосредоточены в средней части, то есть под защитой стен цитадели.

Японцы произвели расчет и получили такие результаты: непотопляемость и остойчивость «Ямато» может быть обеспечена даже при затоплении обеих оконечностей.

Схема «всё или ничего» подразумевала отсутствие за пределами цитадели чего-либо, от чего критическим образом могла зависеть боеспособность. Постепенное накопление ущерба с потерей всех постов и затоплением всех отсеков в оконечностях потребовало бы значительного числа попаданий. Располагая равными силами, добиться такого результата в бою считалось маловероятным. «Ямато» тоже мог выстрелить в ответ. И не вишневыми косточками.

На практике ни одна из воевавших сторон не рассматривала стрельбу фугасами по оконечностям в качестве боевого приема, сосредоточившись на вопросах пробития цитадели.

Не стоит утомлять читателей подробным описанием бронезащиты и её толщины. Эти цифры присутствуют в любом источнике. Отмечу лишь, что конструктивная защита «Ямато» включала пару оригинальных элементов, о которых не имели понятия его ровесники.

Авиабомбам и выпущенным снарядам было проще проникнуть в машинное отделение, пробив главную палубу «Ямато», чем сквозь жерло его дымовой трубы. Дымоходы перекрывала перфорированная бронеплита толщиной 380 мм.

Другой особенностью стал подводный броневой пояс для защиты при близких промахах, когда нырнувший «бронебой» мог поразить корабль в подводную часть. Японцы были единственными, кто предусмотрел такую угрозу и выработал защитные меры от недолетов.

Стойкость к подводным взрывам

Подводный бронепояс входил в состав ПТЗ, но не являлся основой противоторпедной защиты. Линкоры типа «Ямато» обладали полноценной трехкамерной ПТЗ шириной 5 метров, согласно высшим стандартам, принятым для класса линейных кораблей. Корпус линкоров на всем протяжении имел тройное дно, за исключением машинных и котельных отделений.

Факт из морской истории: противоторпедная защита ни разу не обеспечила полной сохранности при подводных взрывах около борта. Как следует из описания повреждений, расположенные вблизи места попадания отсеки всегда получали разрушения и заполнялись водой. Задача ПТЗ состояла в минимизации ущерба и предотвращении таких вопиющих случаев, как гибель ЛК «Бархэм».

Ключевое значение при попаданиях торпед имели размеры самих кораблей и их внутреннее устройство. А целью мероприятий по контрзатоплению и осушению отсеков было спрямление возникшего крена.

Теоретически, чтобы потопить корабль на ровном киле, требуется на 100 % исчерпать запас его водоизмещения, то есть «влить» через пробоины десятки тысяч тонн воды. При наличии водонепроницаемых отсеков такой процесс может длиться вечно. Но если крен выйдет из-под контроля, то корабль погибнет за считанные минуты.

Линкоры типа «Ямато» имели двойную систему спрямления крена за счет контрзатопления отсеков и перекачки топлива. Её расчетные возможности позволяли справить крен до 14 градусов без ущерба для боеспособности корабля. Временной норматив – 5 минут для взятия под контроль крена и дифферента, возникшего при попадании первой торпеды. На ликвидацию последствий второго попадания отводилось 12 минут.

Боевой стимпанк

Значительная ширина корпуса позволила разместить машинные и котельные отделения в четыре ряда. Внутренние отсеки МКО получили надежную защиту: 80 лет назад не существовало торпед с неконтактным взрывателем, срабатывающих точно под килем.

По удачности расположения МКО с «Ямато» могла сравниться только «Айова»: её машинные и котельные отделения были рассредоточены вдоль корпуса, растянувшись на целых 100 метров. Чтобы лишить «Айову» хода, электроснабжения и всякой способности к сопротивлению надо было «разворотить» чуть ли не половину линкора.

Спорным решением проекта «Ямато» считается ограниченное применение электропривода. Японцы опасались громоздких распределительных щитов и коротких замыканий, поэтому везде, где возможно, применяли вспомогательные паровые машины. Реальность показала, что вентили и паропроводы были также уязвимы к сотрясениям, а приостановка работы котлов делала корабль совершенно беспомощным.

С другой стороны, приостановить работу всех 12 котлов могло только полное разрушение и затопление котельных отделений. Когда уже, наверное, всё. А ярость атак, которым линкоры подверглись в своем последнем бою, не позволяет делать точных выводов о превосходстве или недостатках такого решения.

За годы войны линейные корабли союзников и стран Оси неоднократно подвергались воздействию минно-торпедного оружия. «Витторио Венето», «Мэрилэнд», «Норт Кэролайн», «Шарнхорст» и «Гнейзенау», японский «Исэ»… Как показала практика, капитальные корабли сравнительно легко переносили попадания 1–2 торпед.

«Последствия ударов по кораблям, построенным по одинаковым стандартам защищенности, имели одинаковые результаты».

Последний бой «Ямато» и «Мусаси» не дает никаких поводов для сравнений. Ни один другой линкор не подвергался такому расстрелу. И никто не смог бы выжить, получив 10+ попаданий ниже ватерлинии.

Несомненно одно: за счет большего запаса водоизмещения и более изощренной конструкции линкоры типа «Ямато» могли выдержать больше, чем все их ровесники.

Американские летчики отметили в своих рапортах заметное снижение скорости «Мусаси» только после попадания шестой торпеды.

А командир «Синано» не почувствовал угрозы после попадания 4 торпед, продолжая вести корабль прежним курсом, не снижая скорости. Развязка наступила спустя шесть часов. Если бы «Синано» был достроен и имел герметичные переборки, то, возможно, добрался бы до ВМБ Куре.

Тех кораблей уже давно нет. Но можно рассказать об их вооружении в следующий раз.

И в завершение напомним вот такие слова:

Лучший выбор при ограниченном бюджете – «Ришелье». Гламур высоких технологий – «Вэнгард» и «Айова».

Для прорыва любой ценой – только «Ямато»!

Вооружение линкора «Ямато»

Большое внимание уделялось тяжелому вооружению. Все разработки велись в строжайшей секретности. Ни одна страна в мире не должна была узнать о том, какое оборудование будет установлено на дредноутах «Ямато».

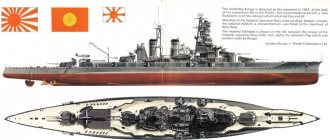

- Главный калибр включал три трехорудийные системы калибром 460 мм (тип 94). Максимальная дальность полета снаряда составляла 42 км. Для управления огнем использовались электромеханический вычислитель, 5 дальномеров, прибор слежения и другие элементы. В светлое время суток тяжелая артиллерия показывала хорошие характеристики, однако в темное время система управления огнем работала слабо. В новой части пушки размещались на башнях по линейно-возвышенной схеме, третья группа артиллерии находилась на корме.

- Средний калибр состоял из 12 155-мм орудий, размещенных на 3 четырехорудийных башнях. Каждая надстройка была оснащена дальномером. Пушки предназначались для обстрела вражеских берегов или кораблей неприятеля. Впоследствии их заменили на 127-мм зенитную артиллерию.

- Противовоздушная оборона представляла собой 6 спаренных 127-мм установок, 8 25-мм трехорудийных систем, 2 13,2-мм двухорудийных пулемета. В ходе войны стало понятно, что основной ударной силой являются самолеты, поэтому количество 127-мм зенитных пушек, рассчитанных на дальнее действие, было увеличено в два раза.

- Авиация включала 7 гидросамолетов и 2 катапульты.

Линейные корабли типа «Литторио / Витторио Венето»

После Первой мировой войны Италия переживала не самые лучшие времена. Денег на строительство новых линкоров не хватало. Поэтому выпуск новых судов всячески откладывался по финансовым соображениям. К разработке современного линейного корабля Италия приступила лишь после закладки во Франции, основного соперника в Средиземноморье, мощных и быстроходных линейных крейсеров типа «Дюнкерк», которые полностью обесценивали старые итальянские линкоры.

0

Главным театром военных действий для итальянцев виделось Средиземное море, исторически считавшееся «своим». Это и наложило отпечаток на облик нового линкора. Если для англичан автономность и большая дальность плавания были ключевым фактором при разработке собственных линейных кораблей, то итальянские конструкторы могли ею пожертвовать в угоду усилению огневой мощи и бронирования. Головные «Литторио» и «Витторио Венето» были крупнее «Кинг Джорджа» — их полное водоизмещение составляло порядка 45 тысяч тонн при длине около 240 метров. Линкоры вступили в строй весной 1940 года. Вооружение главного калибра составляли девять мощных 15-дюймовых (381 мм) орудий в трех 3-орудийных башнях. Итальянцы пошли по пути максимальной форсировки старых орудий аналогичного калибра, увеличив длину стволов с 40 до 50 калибров. В итоге итальянские пушки оказались рекордсменами среди 15-дюймовых орудий в Европе по дульной энергии и мощи снаряда, уступая по бронепробиваемости лишь более крупнокалиберным пушкам американской «Айовы» и японского «Ямато».

0

Вес бронебойного снаряда достигал 885 кг при высокой начальной скорости в 870 м/с. За это пришлось расплачиваться крайне низкой кучностью и точностью стрельбы, которая считается главным недостатком этого типа линкоров. В отличие от англичан, итальянцы разделили среднюю артиллерию на противоминную и зенитную. Для борьбы с атакующими эсминцами использовались двенадцать 6-дюймовых (152 мм) орудий в четырех 3-орудийных башнях. Для стрельбы по самолетам имелись двенадцать 90-миллиметровых орудий, которые дополнялись 37-миллиметровыми автоматами. Опыт войны показал совершенную недостаточность зенитной артиллерии итальянских линкоров, как и большинства подобных кораблей других стран. Авиагруппа линкоров типа «Литторио» состояла из трех гидросамолетов и одной катапульты для их запуска. Главный броневой пояс был разнесенным и при не слишком впечатляющей толщине обеспечивал защиту от 380-миллиметровых снарядов.

0

Линкор Vittorio Veneto

Основная энергетическая установка выдавала 130 тысяч лошадиных сил и разгоняла итальянский линкор до 30 узлов. Столь высокая скорость была большим преимуществом и давала возможность выбирать оптимальную дистанцию боя либо вообще уклоняться от огня более сильного противника. Дальность плавания была довольно скромной (4,5—5 тысяч миль), но вполне достаточной для Средиземноморья.

0

Линкор Roma

Всего итальянцам удалось спустить на воду три линкора этого типа, четвертый корабль остался недостроенным. На протяжении всей Второй мировой суда вели боевые действия и периодически повреждались английской и американской авиацией, после чего ремонтировались и вновь вводились в строй. В итоге «Витторио Венето» и «Литторио» были переданы после войны в Великобританию и США соответственно, где их распилили в середине 1950-х годов. Третий линкор — «Рома» — удостоился более печальной участи. После капитуляции Италии немцы потопили его управляемыми авиабомбами «Фриц-Х», дабы судно не досталось союзникам. Таким образом, красивые и изящные итальянские линкоры так и не сумели стяжать себе боевой славы.

Служба

Летом 1939 года первый дредноут типа «Ямато» был спущен на воду. После завершения работ и проведения испытаний, в декабре 1941 года, линейный корабль был принят на вооружение. Во время боя вблизи атолла Мидуэй (июнь 1942 год) он являлся флагманом, однако фактически не принимал участие в схватке, так как находился на расстоянии 300 миль от собственных авианосцев.

«Мусаси» заступил на службу в августе 1942 г. Спустя два года оба линкора в составе авианосного соединения принимали участие в битве при Марианских островах. Корабли открыли огонь по авиации. Впоследствии выяснилось, что они обстреливали собственные самолеты. К счастью, ни одно воздушное судно не пострадало.

В октябре 1944 года американские ВМС заняли позиции у берегов Филиппин. Для Японии это означало перекрытие источников нефти и другого сырья. Лишившись к этому времени уже нескольких авианосцев, командование решило сделать основной ударной силой линкоры. Во время очередной схватки все усилия флота США были направлены на уничтожение «Мусаси». Подводные лодки выпускали торпеды, авиация сбрасывала бомбы. Гибель была неминуема. 16 часов дредноут боролся за жизнь, но более 20 попаданий в корпус корабля сделали свое дело. Корабль перевернулся и затонул.

Спустя несколько дней в заливе Лейте японское соединение во главе с «Ямато» заметило американскую эскадру, в составе которых находились авианосцы. С 27-километрового расстояния линкор совершил первый выстрел. Завязалась нешуточная борьба, жертвой которой стали американские судна: 1 авианосец и 3 миноносца.

Висконсин | Длина 270 м

Американский линкор «Висконсин» расположился на 4 месте в рейтинге самых больших линейных кораблей в мире. В длину он имел 270 метров, водоизмещение – 55 тысяч тонн. Встал в строй в 1944 году. В годы Второй мировой войны сопровождал авианосные группы и поддерживал десантные операции. Был задействован во время войны в Персидском заливе. «Висконсин» – один из последних линкоров, состоявших в резерве военно-морских сил США. Был списан в 2006 году. Сейчас судно находится на стоянке в городе Норфолк.

Гибель «Ямато»

После изнурительных сражений «Ямато» нуждался в восстановлении и до января 1945 года на нем производились ремонтные работы. В это время союзнические силы приближались к берегам Японии. В апреле 1945 года силы Японского императорского флота были на исходе. Но моряки сражались до последнего. 6 апреля «Ямато» вместе с 1 крейсером и 8 эсминцами отправились на перехват десантных кораблей. Все понимали бесперспективность атаки, но шли в бой. На следующий день соединение было обнаружено. 227 американских самолетов поднялись в воздух. Спустя 2 часа самый крупный линкор в мире затонул. Вместе с ним погиб 3 061 член экипажа, в живых осталось 269 человек.