Шестой десяток – это возраст, заслуживающий уважения. Даже в человеческой жизни это немалый срок, что уж говорить о куда более коротком автомобильном веке. До этого возраста преимущественно доживают коллекционные элитные суперкары и представительские машины важных персон и знаменитостей. Но из этого правила есть исключения!

Даниил Минаев, фото автора

Рано утром в субботу я отправился на юго-восток Подмосковья, в направлении той самой знаменитой Мещёры, воспетой писателем Паустовским. Мой коллега рассказал мне, что в небольшом частном хозяйстве до сих пор трудится ветеран ЗИС-151. И это оказалось чистой правдой. Когда после ретротеста ЗИСа мы возвращались домой, встретили самосвал на шасси …ГАЗ-51. Абсолютно исправный, готовый в любой момент доставить сыпучий груз на вашу дачку… Мистика, да и только!

Мистическая череда событий того дня была предрешена. Сколько я ни тестировал старые машины, ни одна из их историй не повторяется. Роднит автомобильные биографии разве что типовая молодость в советских автохозяйствах или гаражах редких в ту пору частных собственников автотранспорта. Но даже здесь судьба этого «151-го» ЗИСа нетипична.

На этапе разработки

Автопроизводитель во время войны занимался производством военной техники. За военные годы было выпущено около одного миллиона моделей ЗИС-5. Параллельно с этим конструкторы разрабатывали новую модель с двумя ведущими осями. Так, в 1944 году был собран первый образец автомобиля ЗИС-150. Из-за чрезмерно большого веса данная разработка не соответствовала требованиями министерства обороны страны. Поэтому было принято решение производить трехосные модели. Разработка новой модели началась зимой 1945 года. С этого момента начинается история создания ЗИС-151.

Спустя год было разработано две версии автомобиля. Первая появилась в мае. Она отличалась двухскатными колесами сзади. Вторая версия была собрана немного позже (осенью этого года). Этот вариант обладал кабиной от ЗИС-150 и односкатными колесами сзади.

Летом 1947 года были проведены испытания автомобиля ЗИС-151. Там он показал себя с лучшей стороны. Шины шли очень ровно. На прокладывание пути уходило меньше топлива, чем у конкурентов. В 1948 году началось производство серийных автомобилей.

Полноприводный ЗИС-32 1940 г.

ЗИС-32

— серийный

полноприводный

советский грузовой автомобиль. Производство начато в 1940 году на автозаводе имени Сталина. Прототипом ЗиС-32 явился НАТИ-К2 (НАТИ-ЗИС-К2), разработанный и испытанный в 1939 году в Научном автотракторном институте и представлявший собой переработанную под полный привод модификацию серийного заднеприводного трехосного грузовика ЗиС-6. Несмотря на то, что фактически еще в конце зимы 1939 года НАТИ-2К был принят на вооружение как полноприводный грузовик для армии, предстояло довольно много проблем. Самой большой была зависимость от другого автозавода — ГАЗ, который производил часть комплектующих ЗиС-32, в частности, главную передачу. На ЗиСе произвести такой же агрегат не получилось, а по тогдашним технормам ставить главную передачу от ГАЗ-АА на мост ЗиС-5 на серийном автомобиле было нельзя. В результате пришлось монтировать на

передний мост

ЗиС-32 главную передачу от ЗиС-5, которая изначально предназначалась для заднего, нагруженного, моста и поэтому весила больше, чем облегченная «передняя» от ГАЗ-АА. А это, как вы понимаете, увеличивало вес автомобиля, причем вес этот был бесполезный — десятки килограммов железа.

Мощность в 73 л. с., которую ЗиС-32 сохранил еще с экспериментальных моделей, была явно недостаточной. Но не только это тормозило приемку: у ЗиС-32 не было буксирных крюков, а между тем военному грузовику они полагались непременно. Не хватало и некоторых других «деталей», но самой трудноустранимой была нехватка мощности. В 1940 году уже появился форсированный двигатель ЗиС-16

, но их количества для оснащения всех ЗиСов не хватало, а мощности по их производству быстро увеличить было невозможно. Между тем приближалась Великая Отечественная война, и уже шла война с Финляндией. Осенью 1940 года были созданы и испытаны две промежуточных модели ЗиС-32Р и ЗиС-32С (первый — со ШРУСами «Рцеппа», а второй — со ШРУСами «Спайсер» и поднятой платформой). Комиссиями было признано, что к серийному производству годны опытный ЗиС-32Р и полугусеничный транспортер ЗиС-22-52 (модифицированный ЗиС-22, который к тому времени уже был выпущен в количестве 200 единиц). Массовое производство решено было начать уже с 1941 года, но на заводе не хватало производственных мощностей для этого, так как они были заняты серийными

ЗиС-22 и ЗиС-33

. Главную проблему представляло отсутствие оборудования для производства ШРУСов типа «Рцеппа». Под давлением всех этих обстоятельств производство ЗиС-32 было отложено до конца Финской войны, затем было возобновлено, причем ударными темпами. По ходу сборок постоянно возникали проблемы, приходилось ликвидировать различные недоработки. Чтобы увеличить производство, за каждую собранную машину персоналу выплачивали премии. Но в конце июля началась война, и на завод пошли военные заказы — времени дорабатывать автомобиль не было. Поэтому выпущенные 197 грузовиков ЗиС-32 были отправлены на фронт, а производство было закрыто. С середины октября началась эвакуация завода — войска Гитлера неуклонно подбирались к Москве.

Силовой агрегат

На автомобиль устанавливали изначально моторы ЗИС-120. Данный мотор имел объем пять с половиной литров.

С 1950 года их заменили двигателем ЗИС-121. Это четырехтактный бензиновый карбюратор с шестью цилиндрами. Двигатель ЗИС-151 обладал мощностью в девяносто две лошадиные силы. Охлаждение жидкостное. Для топлива на грузовик устанавливали два бака. Каждый из них имел объем сто пятьдесят литров. Они прятались с двух сторон под грузовой платформой.

Установленный двигатель позволял автомобилю разгоняться до пятидесяти пяти километров в час. При этом расход топлива составлял сорок два литра на сто километров пути.

Доработка

Первые годы эксплуатации военных грузовиков показали, что машина нуждается в доводке. Двускатные колеса не могли пройти по грязи, наматывали на протекторы вязкий грунт, и автомобиль останавливался. Приходилось очищать покрышки подручными средствами. Постепенно все грузовики переоборудовали, установили односкатные колеса, и проходимость повысилась.

Кроме того, пришлось дорабатывать двигатель, номинальная мощность в 92 лошадиные силы была недостаточной. Путем расточки цилиндров и увеличения степени сжатия удалось поднять мощность мотора на 12 л. с., но и этого было мало. Тяга двигателя стала оптимальной после изменения передаточных чисел трансмиссии.

Трансмиссия и ходовая часть

Модель ЗИС-151 укомплектовывалась несинхронизированной КПП с пятью скоростями. Последняя скорость является ускоряющей. Сцепление — сухого типа с двумя дисками.

Рессоры подвески дополнены гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия. Тормоза барабанного типа, укомплектованные пневматическим приводом.

Колесная формула 6 х 6. ЗИС-151 – автомобиль с полным приводом. Он дополнялся раздаточной коробкой с двумя ступенями. Это позволяло отключить привод переднего моста. Трансмиссия включала пять карданных валов, на которых установлено было десять шарниров. Картеры двух задних мостов были смещены в разные стороны. Сами мосты за счет балансирной подвески подвешивались и имели две продольные рессоры. Два моста задних колес оснащались тремя карданными валами, дополненными подшипниками игольчатого типа. Для каждого из них разработан отдельный привод.

Старый конь борозды не портит

Именно такие ассоциации приходят, когда рассматриваешь узлы и агрегаты «151-го». Двигатель – нижнеклапанная рядная «шестёрка» работает на холостом ходу почти бесшумно, в то же время издавая приятный ласкающий слух низкочастотный гул, от этого создаётся впечатление монументальности, прочности и долговечности. В конструкции нет ничего одноразового и быстросъёмного: из расходных материалов изредка лишь требуется заменить свечи и высоковольтные провода. Масляный фильтр – центробежного типа, воздухоочиститель инерционно-масляный. Его периодически перебирают, промывают и заполняют свежим маслом. В ходовой части обилие точек смазки, пневматические тормоза работают надёжно, но регулярно требуется сливать конденсат из ресиверов и подводить тормозные колодки в барабанных механизмах. При надлежащем (читай, ежедневном) должном уходе всё это хозяйство способно работать очень долго, что оно и делает уже почти 60 лет.

Внешний облик

ЗИС-151 «Звезда» являлся универсальным бортовым грузовым автомобилем. Борта выполнены в виде решетки. Кузов дополнен скамейками, расположенными продольно, и тентом.

На первые модели (до 1950 года) устанавливали деревянную кабину с металлическими элементами, в которой помещалось три человека. Облицовка была выполнена из фанеры. Деревянными были и подножки. Передняя стенка изготавливалась из металла. Лобовое стекло откидное. После 1950 года устанавливали кабину, изготовленную полностью из металла.

На лонжеронной раме сзади автомобиля устанавливался бампер небольшой длины. Он позволял подталкивать автомобиль, идущий впереди. Это было актуально с учетом тяжелых дорожных условий.

С чего начать?

В новообразованном СССР на 1 сентября 1923 г. в состав инженерных частей Красной Армии входило 39 автоотрядов стрелковых дивизий, 27 автогрузоотрядов, а также Петроградский автотранспортный батальон (4 отряда) и учебная автомотобригада. Разумеется, все эти подразделения были укомплектованы автомобилями и мотоциклами иностранного производства, так фактически речь идёт об автомобильных войсках, однако вплоть до начала 1930-х вся колёсная техника находилась в ведении военных инженеров.

В ранних опытах использования отечественных автомобилей для инженерных нужд успели поучаствовать АМО Ф-15. На шасси этого грузовика существовала модификация (по меньшей мере в единственном экземпляре) «Прожекторный автомобиль Ф-15 с установленным на платформе прожектором 015-2». Этот автомобиль не являлся новинкой; установленные на грузовые платформы прожектора обеспечения зенитного огня, получающие электроэнергию от генератора, установленного на той же машине и приводимого в действие автомобильным двигателем, использовались ещё в царской армии.

В силу специфики задач, решаемых инженерными частями, куда более востребованной на рубеже двадцатых–тридцатых годов оказалась гусеничная техника – тракторы и танки. Первые использовали для буксировки тяжёлых грузов (от пушек до понтонов) и прокладки дорог, вторые оснащали тралами для разминирования. В войсковые соединения к 1930-м начали поступать мотобуры, пилорамы, катера, скреперы, грейдеры (в т. ч. на конной тяге).

Технические характеристики

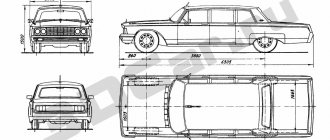

Длина автомобиля составляет 6930 миллиметров. Его ширина — 2320 миллиметров. Высота по кабине 2310 миллиметров. Если измерения проводить по тенту, то высота увеличится до 2740 миллиметров. Колесная база составляет 3665 + 1120 миллиметров. Колея задних колес — 1720 миллиметров. Передних – 1590 миллиметров. Клиренс — 260 миллиметров.

Снаряженная масса автомобиля составляет 5580 килограммов. Грузоподъемность изменялась от двух с половиной тысяч до четырех с половиной тысяч килограммов. Меньшее значение характерно для движения по дорогам с грунтовым покрытием. Допустимая полная масса грузовика — 10100 килограммов.

Если говорить о стандартной модификации, то грузовик оснащался бортами из дерева, которые устанавливались на универсальную платформу. Задний борт открывался. Всего автомобиль имел десять колес размером 8,25-20. Запасные шины (их две) крепились между кабиной и кузовом.

На грунтовых и проселочных дорогах автомобиль способен перевозить грузы массой две с половиной тонны. По шоссе это значение увеличивается почти в два раза и составляет четыре с половиной тонны. Допустимым значением массы прицепа, который способен тянуть автомобиль, считается 3,6 тонны.

Грузовой автомобиль способен подниматься в гору с крутизной до двадцати восьми градусов. Боковой крен автомобиля не должен превышать двадцати пяти градусов. Преодолевает автомобиль и брод, глубина которого не превышает восьмидесяти сантиметров.

ЗИС-151 советский грузовик аналог Studebaker.

ЗИС-151

. Экспериментальные образцы были готовы и в мае 1946 года приступили к опытным испытаниям. Для сравнительных испытаний подготовили два автомобиля. Первый имел двускатную ошиновку задних колес (ЗИС-151-2). Испытания прошли успешно, но комиссия порекомендовала заменить ошиновку на односкатную (ЗИС-151-1)и в ноябре 1946 года второй образец уже проходил испытания. Испытания показали более высокую проходимость односкатного варианта, так же этот вариант оказался экономичным по топливу. Но не все так просто. Для серийного производства выбрали автомобиль двускатной ошиновкой. Как и во многом решающее слово было за военными заказчиками и невозможность производить широкопрофильные шины в требуемом объёме. Двускатная ошиновка снижала удельное давление машины на грунт. При создании и подготовке к производству ЗИС-151 московскими инженерами были использованы наработки конструкторов ГАЗа, разработавших к 1946 году свой вариант трехосника ГАЗ-33 в рамках семейства ГАЗ-51. Главное проблемой ГАЗ-33 был слабый для такой тяжелой машины двигатель. В конечном итоге решением Наркомата среднего машиностроения работу по трехоснику на ГАЗе были прекращены, а опытный образец и вся техническая документация были передана на ЗИС для доработки и унификации с серийной продукцией действующего производства.

Модификации

Было выпущено несколько версий ЗИС-151. Автоистория, кроме того, включает информацию о нескольких моделях, произведенных на его основе.

Весной 1946 года была выпущена опытная модель ЗИС-151-2, которая отличалась наличием двухскатных задних колес. Спустя несколько месяцев, осенью того же года, появился автомобиль во второй версии — ЗИС-151-1. В отличие от предыдущей версии, он имел односкатные колеса сзади. На него устанавливали кабину от ЗИС-150.

Модификация, оснащенная лебедкой, получила название ЗИС-151А. Тяговое усилие ее составляло 4,5 тс. Трос лебедки имел длину сто метров. Укомплектовывалась модель коробкой отбора мощности с тремя ступенями. Она служила также для передачи крутящего момента на навесные агрегаты.

Производились даже седельный тягач ЗИС-121 и автомобиль ЗИС-153, который отличался полугусеничным шасси. Был опытный образец ЗИС-151Г, известный также как ЗИЛ-Э157. На нем отрабатывалась система подкачки шин.

Рождённые в горниле войны

Военное лихолетье Второй мировой войны для конструкторов не прошло даром. Появление в армиях воюющих держав полноприводных и полугусеничных шасси позволило использовать технику в инженерных войсках более эффективно и с большим размахом. К этому же располагал и невиданный доселе театр военных действий. Отход от доктрины позиционных боёв, скоротечность атак, потребовали высокопроизводительных машин.

И тут следует отметить интересную закономерность.

Многие из американских конструкций спецмашин и тягачей Le Tourneau, Oshkosh, Mack, Caterpillar, Autocar, Walter, Dart, Coleman, Diamond, John Deere, International Harvester представляли собой наиболее рациональные попытки применения техники в военном деле, и после войны их компоновка стала образцовой для подражания.

В противовес этому в Вермахте использовали конструкции и шасси, которые после войны практически не получили распространения. Здесь можно упомянуть спецтехнику на полугусеничных шасси и совершенно уникальные попытки создания инженерных машин компаниями Faun, Lauster, Kaelble и др.

Скоротечность боёв и переброска войск с одного театра военных действий на другой, сделали крайне востребованными амфибии. Самыми распространёнными стали Ford GPA и GMC DUKW-353, выпущенные десятками тысяч. Интересно, что до 1960-х годов трофейную полугусеничную технику широко использовали в инженерных частях, особенно при постройке стартовой площадки на Байконуре, Семипалатинского полигона и др. Однако заимствования полугусеничные машины в СССР не получили и этому есть логическое объяснение: война и интенсификация разработок в военной сфере позволили развить новые массовые технологии, сделавшие паллиативы совершенно не нужными. На смену колёсам приходили гусеницы, а механический привод рабочих органов постепенно был вытеснен гидравлическими системами.

Военная техника

На базе ЗИС-151 производилось несколько вариантов военной техники. Среди них можно выделить:

- ЗИС-485 БАВ. Способен передвигаться по воде.

- БМ-13-16, предназначен для реактивной артиллерии.

- БМ-14-16 (8У32) – еще одна боевая машина. Она оснащалась 140-миллиметровой реактивной системой, позволяющей давать огонь залпом.

- БМД-20 (8У33) с установленной на ней двухсотмиллиметровой реактивной системой, способной отправлять заряды на длинные расстояния. Работала с залповыми огнями типа МД-20 «Шторм-1».

- БМ-24 (8У31) укомплектовывалась системой реактивного запуска залпового огня М-24.

- БТР-152 (или ЗИС-152) – бронетранспортер.

Поплавки

Если ГАЗ-46 был окрещён «малым автомобилем водоплавающим», значит, должен был существовать и «большой». И действительно, такой автомобиль был. Аналог тяжёлой американской амфибии DUKW-353 был разработан ведущим довоенным специалистом горьковского автозавода по полноприводникам Виталием Грачёвым в период его работы на Днепропетровском автомобильном заводе. Первоначально проект имел обозначение ДАЗ-485. В июле 1951 г. Грачёва перевели на ЗИС, где и осуществилась материализация проекта. Амфибия, созданная на агрегатной базе ЗИС-151, закономерно была переименована в ЗИС-485, или «БАВ» – большой автомобиль водоплавающий. Он служил для перевозки грузов массой до 2,5 т и мог не только передвигаться по пересеченной местности, но и с ходу форсировать небольшие реки, озёра и прочие водные преграды, доставляя до 3,5 т грузов при волнении до 4 баллов. С 1958 г. тяжёлая амфибия обновила агрегатную базу. На платформе ЗИЛ-157 выпускали «земноводный» ЗИЛ-458А, или БАВ-А. Однако век этих машин оказался недолгим. С освоением надёжных гусеничных траков и расширения ареала применения автомобилей-амфибий с 1960-х армия пополняется более практичными гусеничными машинами. Среди них гусеничный плавающий транспортёр ПТГ К-61 и гусеничные вездеходы ГТ-Т и ГТ-С (ГАЗ-47). Сейчас в армии широко используют плавающие вездеходы ГАЗ-34037 (развитие ГТ-СМ), МТ-ЛБ, транспортёры ПТС и ПТС-2.

Специализированная техника мирного времени

На базе грузового автомобиля ЗИС-151 разрабатывалось несколько вариантов грузовиков, предназначенных для выполнения одной конкретной функции. Это были авторазливочная станция АРС-12Д, автоцистерна ПМЗ-27, рукавный автомобиль ПМР-43.

На шасси от ЗИС-151 производилось несколько версий пожарных автомобилей:

- ПМЗМ-3 – автоцистерна для пожаротушения АЦ-40. Выпускалась в период с 1952 по 1954 год на заводе пожарных машин в Москве.

- ПМЗ-13, которая сменила предыдущую версию. Производилась с 1954 по 1959 год Прилукским заводом. Это пожарная автоцистерна АЦП-25.

- ПМЗ-15, выпускающийся в период с 1952 по 1959 год. Это был первый в Советском Союзе автомобиль для тушения пожаров, предназначенный для аэродромной службы.

- ПМЗ-16, предназначенный для химического пенного тушения. Собирали его с 1956 по 1959 год.

Начало моторизации

К началу ХХ века механизация применялась лишь в военно-дорожном строительстве, где главным подрядчиком выступало МПС. Первые самоходные паровые катки поступили в МПС ещё во второй половине XIX века. К 1990 году их поставляли Simeon & Porter, Aveling & Porter, Fowler, Marshall, «Альбарэ». Затем парк пополнился машинами Механических , Брянского машиностроительного завода, варшавской , Коломенского машиностроительного завода, Механического и чугунолитейного в Белостоке и Воткинского казённого завода. Параллельно артиллерийские части русской армии активно снабжали паровыми рутьерами и тракторами.

Как только автомобили стали неотъемлемым техническим средством вооружённых сил, колёсную технику начали привлекать и в инженерном деле. Во время III Международной автомобильной выставки в мае 1910 г. Главное инженерное управление Русской императорской армии испытало на шоссе между Петербургом и Москвой 16 грузовых автомобилей и 2 трактора с прицепными тележками. Выводы комиссии по использованию механического транспорта для перевозки тяжёлых грузов были положительными. Однако масштабное оснащение инженерных частей автомобилями началось лишь в 1914 г., и использовались они в основном для перевозки стройматериалов.

К 1917 г. в части моторизации войск и машинизации Российская армия выглядела вполне достойно среди ведущих держав. Более того, в Первой мировой войне инженерные части Австро-Венгрии и Германии на фоне оснащения Антанты выглядели более чем скромно.

Недостатки автомобиля

Во время эксплуатации автомобиль ЗИС-151 показал несколько своих недостатков. Во время первых испытаний проходимость данной модели была значительно ниже, чем у других участников. ЗИС-151 часто приходилось вытаскивать из грязи или снега силами «конкурентов». Связано это было с несколькими факторами. Так, представитель отечественного автопрома была тяжелее американского «Студебеккера», на который он равнялся во время производства, на целую тонну. Колеса небольших размеров, малый дорожный просвет.

Двигателю недоставало мощности. За счет двухскатных колес это чувствовалось особенно остро. Второй паре колес приходилось прокладывать себе путь самостоятельно. К примеру, у того же ГАЗ-63 задние колеса не затрачивали дополнительных сил (они шли по колее передних).

ЗИС-151 прозвали «утюгом». Судя по отзывам, задние колеса регулярно забивались грязью, теряя при этом способность двигаться. Они просто беспомощно вращались в грязи. Приходилось с помощью лома и других подручных средств очищать колеса, чтобы можно было двигаться дальше.

Взгляд из кабины

Удивляться в тот день мне пришлось много раз. Очередным откровением стал тот факт, что мне удалось удобно расположиться за рулём, чего я никак не ожидал от этой кабины. В этом вопросе я, честно говоря, очень привередлив. А тут и слегка вытянутые руки за огромной баранкой, и ноги в коленях сильно сгибать не пришлось. В грузовиках, да и легковушках полувековой давности не часто можно устроиться так удобно. Обзорность из крохотных окошек высокой кабины, как и ожидалось, неважнецкая, но так ли она принципиальна в поле или на лесной дорожке? Под аллигаторным капотом всего 92 «лошадки», а крутящий момент 343 Н∙м, но зато с самых низов позволяют уверенно двигаться по заснеженному полю и раскисшей просеке. На полу в кабине целый «кустарник» из четырёх рычагов: коробка передач, «раздатка», блокировка, стояночный тормоз. Всё включается чётко, даже ходы не слишком велики, но напольные педали конечно же «ватные». Скорость 30 км / ч при движении по снежному полю кажется высокой, это ощущение дополняют постоянные подскоки и прыжки негружёной машины даже на больших ухабах. Максимум, согласно паспортным данным, можно разогнаться до 55 км / ч. Быстрее на этой машине, честно говоря, и не хочется, её основная ценность как раз в том, чтобы двигаться «по местности», а не дорогам, и с этой задачей наш «151-й» ЗИС справляется играючи! Иногда ещё и прихватив с собой три-четыре кубометра воды в собственной цистерне, но это летом.

Установки БМ-13-16 на шасси ЗИС-6

Соответственно, первые 5 опытных установок БМ-13-16 были изготовлены на шасси ЗИС-6. На 21 июня 1941 года в Красной Армии имелись 10 экспериментальных установок БМ-13. С началом ВОВ, летом-осенью 1941 года на шасси ЗИС-6 было организовано серийное производство гвардейских миномётов (установка реактивного залпового огня) БМ-13-16 (М-13) впоследствии известных как «катюша». Под комплектацию гвардейских миномётов М-13 осенью 1941 года автомобили ЗИС-6 пришлось реквизировать (в том числе и с бортовыми платформами и прочими кузовами, которые затем демонтировались) из автопарков различных гражданских организаций и военных частей по специальному мобилизационному предписанию. Из-за приближения фронта к Москве в октябре 1941 года и эвакуации большей части мощностей ЗиСа на восток страны, производство столь необходимого шасси ЗИС-6 было вынужденно свёрнуто — установка БМ-13-16 на шасси ЗИС-6 приказом ГКО снята с производства в ноябре 1941 года.

фото ЗИС-6 реактивный миномёт «катюша»

Зимой 1941/42 из автохозяйств были изъяты последние ЗИС-6, которые пошли под установку менее мощных реактивных миномётов

М-8-36 и М-8-48. В дальнейшем гвардейские реактивные миномёты «катюша» устанавливали на гусеничный трактор СТЗ-5-НАТИ и лёгкий танк Т-60, а с весны 1942 года преимущественно на ввозимые по Ленд-лизу английские и американские полноприводные шасси. Наиболее известным среди них стал Studebaker US-6. Поэтому в настоящее время практически все выставленные в различных музеях «катюши» на шасси ЗИС-6, оснащённые угловатыми крыльями не аутодентичны — такие крылья на ЗИС-6 серийно не устанавливались и могли появиться только в результате последующих капремонтов. К тому же оснащавшийся полностью деревянной кабиной и подобными гнутыми крыльями из низкокачественного кровельного железа эрзац-вариант ЗИС-5В выпускался в 1942—1944 гг. только с задними тормозами и единственной фарой, а вторую получил лишь в 1945 году.

Механизированная установка первого образца МУ-1 на шасси ЗИС-6(до этого была разработка подобного типа, на шасси ЗИС-5). 24 коротких направляющих, для запуска реактивных снарядов калибром 132мм., располагались перпендикулярно оси автомобиля. Признана неудачной. Установка МУ-2 (с 8ю продольными удлиненными направляющими и двумя домкратами в задней части, ставшая прототипом БМ-13 (39-40гг.),выпускалась только на базе ЗИС-6. До 12 августа 1941г.(двумя заводами воронежском “имени Коминтерна” и московском “Компрессоре” было построено 53 установки Бм-13-16. К ноябрю 1941г. (тремя заводами имени Коминтерна, Компрессором и Красной пресней) построено 456 установок БМ-13. Осенью 1941г. было сформировано 45 минометных дивизионов, по 12 машин в каждом. Последние ЗИС-6 были использованы под монтаж БМ-13 зимой 1942г. На шасси ЗИС-5 осенью 1941г., было смонтировано 15 пусковых установок БМ-13,оказавшихся неприспособленными для передвижения по местности и несения достаточно тяжелого вооружения.